原标题:这部闯进奥斯卡的小众电影,带你探秘迪士尼边上的世界边缘

今天想给你推荐的,不是今年奥斯卡颁奖礼上任何一部大热门,但它的分量也足够重:

烂番茄新鲜度95%,《纽约时报》的两大影评人都将它归入「年度十佳」,其中一位还将它放在榜首;

美国《娱乐周刊》说,它是「2017年电影中你没有听到过的、最好的电影」;

演员威廉·达福凭他在其中的表现入围「最佳男配角」。

某种程度上,它由生活片段串联而成的零散叙事会让你想起《海边的曼彻斯特》,但饱和度近乎糖果色的画面,能让你解读出千百滋味——

这部电影的设定,堪称「魔幻现实主义」。

故事发生在美国佛罗里达州的奥兰多迪士尼乐园附近。这座占地12228 公顷的游乐园,是世界上最大的主题游乐园,甚至有3 个水上乐园,至少要花5 天时间,才能把所有游乐设施玩个遍。

很少人注意到,就在这个全世界最大的造梦之地的边上,好几家廉价汽车旅馆扎堆在荒地里。住在这儿的人,大多没读过几年书,也没有像样工作,一家子挤在阴暗狭小的单间里,过着上顿不接下顿的生活。

电影的主人公,跟着单亲妈妈生活的6 岁女孩莫妮也在其中。

而残酷的是,这不是为了制造冲突才虚构的电影背景,而是现实的缩影。根据美联社2014 年的研究调查,仅在电影拍摄地的周边,就有类似这样的1700 个家庭挣扎在生存线上。

在过去,包括导演肖恩·贝克(Sean Baker)在内,大多数人对这些家庭的生存情况一无所知。

「当我的搭档Chris Bergoc 跟我说的时候,我完全懵了……」肖恩·贝克说,他完全没有想到,在被孩子们认为是世界上最快乐的迪士尼乐园附近,居然还有这样的、近乎贫民窟的存在。

多么荒诞,多么现实,多么讽刺。「美国梦」的泡沫,不堪一击。

在这样环境下成长的小女孩莫妮,也就自然而然地学着周边大人们的模样,出口成脏,用她自己的古灵精怪,加上学来的底层哲学,混吃骗喝。

▲ 她领着小伙伴,朝人家的车吐口水……

但这并不代表《佛罗里达乐园》就是一部很「丧」、很暗黑的电影。以社会底层为题材的电影,往往容易采取居高临下的视角。相反,肖恩·贝克将叙事镜头的视平线拉到孩子的高度,用孩子们的视角来打量这个世界。

在他的镜头下,你会跟着那群闹腾的熊孩子,进入他们的秘密乐园——

拉着新朋友,科普周围的玩乐攻略;

随时随地,一起尬舞;

两个孩子一个冰淇淋,一人一口轮着舔,也能开心很久……

要知道,孩子们都实在是太小了,小到还没能完全明白生存是怎么一回事,小到能将别人放的烟火当成专属自己的快乐。

但在这样的环境中成长,孩子们也显露出与年龄不相称的成熟。

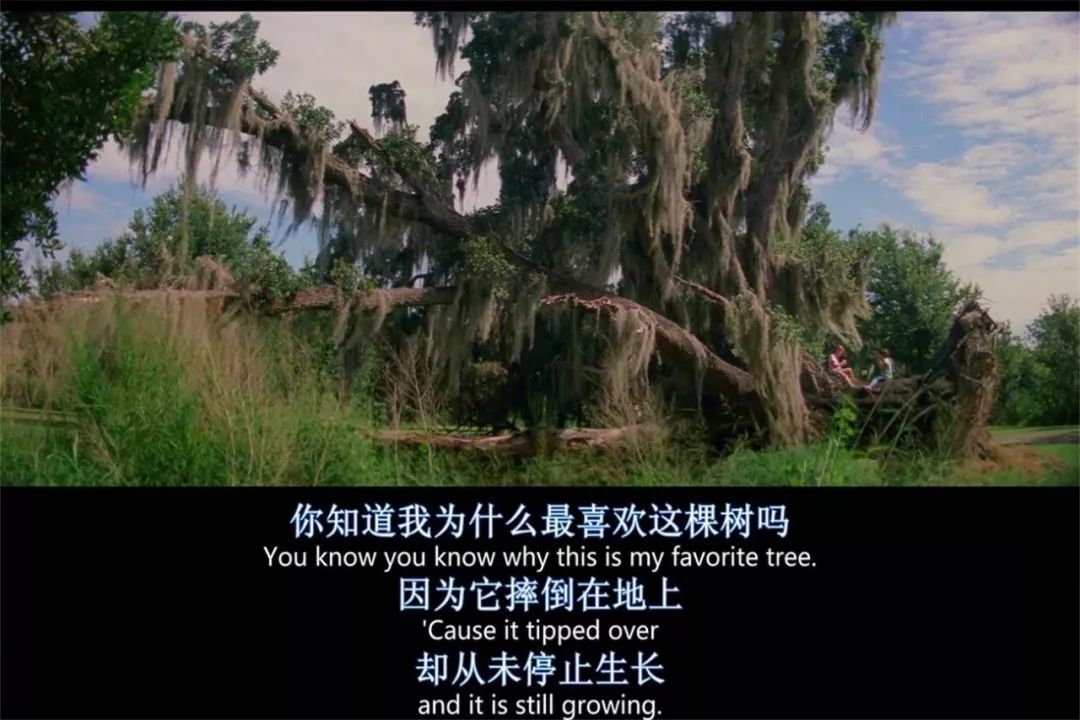

例如,莫妮会带着她的好朋友,去看她最喜欢的树。

「你知道我为什么喜欢这棵树吗?」莫妮近乎是在喃喃自语,

「因为它摔倒在地上,却从没停止过生长。」

观看这部电影,你很可能会发现自己陷入矛盾的复杂情感之中——

时不时被孩子们的天真和机灵劲儿逗笑,但也会因为他们的闯祸行径、甚至粗鄙行为而紧皱眉头;会五味杂陈地看到大人们混乱而苦中有乐的生存状态,也会忍不住猜想孩子们长大后的模样,会否就此陷入命运的恶性循环……

《佛罗里达乐园》的上映在美国引起了巨大反响,导演肖恩·贝克被一遍又一遍地提问,他为什么会想到要拍这个故事。

「我不是政客或者决策人,我只是个电影人和讲故事的人,」肖恩·贝克说。

这位从25 岁开始电影生涯的导演,每一部作品都在讲述经济上贫困、被社会孤立的、被排斥的、被边缘化的人。

「我的目标就是给这些通常不人性化的隐藏人群一张人性的面孔,这样大家能受到鼓舞,去建造一个更好的世界。」

▲ 肖恩·贝克在拍摄现场

肖恩·贝克对电影的痴迷,是从小时候妈妈带他去图书馆开始的。在那里,图书馆会为孩子们播放科幻电影,比如《科学怪人》、《星球大战》、《第三类接触》等等。

恢弘的画面、炫目的特效、燃爆的情节……一部部电影看下来,少年肖恩·贝克心潮澎湃,他曾经梦想着自己有一天也能成为「大片导演」,但在纽约大学读电影的过程,将他带上了不一样的方向——独立电影。

「我渐渐爱上了,那些相比特效、更愿意讲述个人身上发生了什么故事的电影。」

他整天整夜地泡在斯派克·李、吉姆·贾木许、理查德·林克莱特、史蒂文·索德伯格的作品里,也常常流连于MoMA、林肯中心、电影资料馆,也把纽约所有放映独立电影的艺术影院去了个遍。

▲ 刚开始拍电影的肖恩·贝克

25 岁的时候,肖恩·贝克做出了自己人生中的第一部长片作品《四字单词》,一个关于成长在美国郊区的问题青少年的故事。

为了这部片子,他将自己拍广告片、在发行公司打工攒下的一点积蓄全拿了出来,再四处找人借钱,东拼西凑出5 万美元——差不多全花在了买电影胶片上。

尽管作为导演,他的第一部个人作品就入围了以创意和新锐著称的西南偏南电影节,但几乎在他创作每一部作品的时候,都会陷入这样没钱的窘境。

他倒也不是不知道,怎样的电影才能吸引投资人,21 世纪以来,电影已经成为最能烧钱、也最能赚钱的产业之一,1995 年到2004 年,成本超过1 亿美元的好莱坞电影总共60 部;而在2005 年到2015 年间,这个数字激增到了197 部。

只是,一生太短,他只想做他认为正确的事。

于是你能看到,在2004 年,他和中国台湾女导演邹时擎合拍了一部《外卖》,讲述中国非法移民在纽约挣扎求存的故事。整部片子的预算才3000 美元,主要用在「食物、地铁费,和硬盘盒空白录像带」上,却拍出了惊人的张力。

2008 年《百老汇王子》的创作则聚焦了纽约城里的非洲加纳移民。到了2015 年,他在预算极少的情况下,用3 部iPhone 5S 拍摄了《橘色》,把镜头对准了同在洛杉矶、但从未出现在好莱坞银幕上的跨性别性工作者。

在美国好莱坞的大潮中,肖恩·贝克是不折不扣的异类。

「我希望关于边缘人群和亚文化的故事(被更多地展现出来),」肖恩·贝克所坚持的呈现方式,是一种非脸谱化的、非自上而下的同情的视角,你甚至会发现,你在观看的过程中,会不自觉地用社会学的视角去重新理解这个世界。

他相信,这些故事「被讲得越多,这种意识就被传播得越广,『边缘人群』就不用那么边缘」。

《橘色》之后,肖恩·贝克的生活终于好了一些,他顺利为《佛罗里达乐园》筹到了超过200 万美元的预算。「是我前一部片子的15 倍不止呢。」他说。

而在今年奥斯卡的入围影片里,很多电影的制作费用都超过1000 万美元。

但肖恩·贝克已经足够开心。《佛罗里达乐园》在美国上映不久后,他写了一篇自述,结尾是这样说的:

「当我回想过去20年——在创作上和商业上的起起伏伏、所有冒险投到自己电影上的钱——我能说,到最后我终于感觉到了一些财务上的安全感,因为我的机会终于来了。

昨晚,跟女朋友坐在沙发上,我看着她说:“你知道吗?我今年46岁了,现在我终于、终于、终于不用再为付不起下个月房租而害怕了。」