原标题:东来顺涮羊肉的非遗技术 一天两万刀

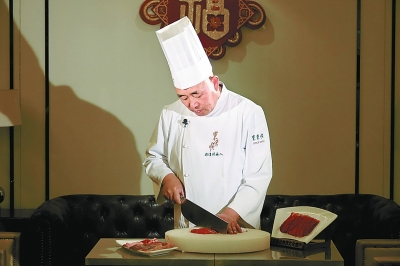

东来顺手工切肉的老师傅陈立新

冬天到来,北京人最爱的那一口——涮羊肉,在“浓墨重彩”中登上餐桌。瑟瑟寒风中,走进一家涮肉馆,看着鲜嫩的羊肉片,汆入铜锅沸水之中,翻滚着的是食客的焦心,拿起筷子,蘸上点作料,迫不及待地送入口中,幸福感在唇齿口鼻之间游荡几个来回,一股脑儿地暖了心暖了胃,好不畅快。

涮羊肉为北京寒冷的冬天带来温暖和幸福,而吃涮羊肉首屈一指的老字号便是东来顺。

如今,涮羊肉已经入选国家级非遗,一边品尝涮肉的清香,一边听东来顺涮羊肉非遗技术第四代传承人陈立新师傅讲述百年来的传奇与往事,无疑是一件幸事。

46年的“刀口生涯”,陈立新从一个少不更事的小学徒成为拥有“中华绝技”的大师,伴随着一家老字号的曲折命运,他也见证了北京人在清汤铜锅涮肉中度过的那些温暖岁月。

1、切肉刀跟随了46年

一身洁白挺括的工作服,一把一尺半的雪亮切肉刀,一双粗糙而有力的手,每一刀稳稳落下,羊肉片如鲜艳的花朵一般在刀口绽放,每一片切出的羊肉片长约13厘米,宽约3.3厘米,厚0.9毫米,其薄如纸,摆在青花瓷盘里,晶莹剔透,肉片红白相间,界限分明,还能隐约透出青花瓷的花纹,瘦肉片像牡丹一样鲜红,肥肉片则洁白如玉,真是“薄如纸、匀如晶、齐如线、美如花”,这才是切羊肉的最高境界。一盘羊肉切完,提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志,这样的时刻,便是东来顺涮羊肉非遗技术第四代传承人陈立新师傅志得意满的时候。

如今,东来顺手工切肉的老师傅仅有陈立新一人,今年是陈师傅在东来顺工作的第46个年头, 从小学徒做起,他背过羊,剔过肉,腌过糖蒜,当过切肉组长,也做过店长经理,可是他告诉我,这辈子最爱干的事就是“穿着白工作服切肉”,师傅当年送给他的那把切肉刀已经跟随了他46年。

陈立新爱说爱笑,爽朗幽默,一问才知道,他还拜师学过相声,所以讲起过往经历,就像一段段单口相声。陈立新和东来顺结缘是在1971年,那年他16岁,刚初中毕业。毕业后的他,到了昌平一家工厂做事。“不瞒您说,那时候根本没听过东来顺的大名,还把涮羊肉读成‘刷羊肉’,闹了笑话。没想到因为身子骨结实被东来顺招工的师傅一眼挑中,我心里还老大不情愿,那个时代工人最光荣,服务行业比较受轻视,倒是街坊的一句话把我逗乐了:‘干饭馆怎么啦?起码闹一肚子好下水!’”就这样,陈立新和200多名昌平同乡一起来到东安市场培训,作为“来自广阔天地的新鲜血液”支援首都商业战线。

等到了东来顺之后,陈立新才知道这家饭馆当时在北京人心里的地位,每天顾客都要排大队拿号等座,供不应求。“尤其是每年11月15日前后,那是各单位发煤火费的日子,北京职工有15元的煤火费,很多人拿着这个钱全家来东来顺吃涮肉,人那叫一个多!从上世纪五十年代初一直到1977年,东来顺四两一盘的羊肉都是五毛六,十几块钱可以请一大桌子饭。”

一菜成席的涮羊肉是真正物美价廉的平民美食,在那些清贫的岁月里,全家人美美地涮一锅,或者亲朋好友围着火锅聚餐,是像过节一样快乐的事。

陈立新还从老师傅的口中渐渐听到了不少关于东来顺的过往掌故。清末民初,老掌柜丁德山从东安市场一个小小的粥铺起家,做成名冠京城的涮肉馆,靠的就是羊肉选料好,师傅刀工精。东来顺一定要用内蒙古锡盟地区西坞旗的大尾巴绵羊,而且必是公羊羔刚断奶时就阉割的羯羊,才能不带任何腥膻异味,涮肉只用“上脑”、“小三岔”、“大三岔”、“黄瓜条”、“磨档”五个部位,因为这些地方的肉最为鲜嫩。

可是,1955年公私合营后,不少吃客却觉得东来顺的涮羊肉不如以前好吃了,甚至在社会上引发了一场争论,最后中央派工作组来调查,发现是统一采购的羊不如以前好,为了保护老字号民族企业,中央决定对东来顺的羊实行特供,毛主席还特别指示:“王麻子、东来顺、全聚德要永远保存下去。”靠着这句话,东来顺的传统规矩和金字招牌才得以保留传承,成为京城百姓的一大幸事。

2、 一天两万刀 磨出过硬手艺

陈立新1971年来到东来顺工作,带他的师傅是京城名厨何凤清,何凤清师傅参加过全国技工的大比武,接受过党和国家领导人的接见,对手艺一丝不苟。陈立新初学切肉时,师傅就嘱咐他:“你小子运气不错,在东来顺,涮羊肉是看家菜,好好学,俗话说,不怕千招会,就怕一招鲜,将来有了手艺,会有出息的。”

陈立新开始还想,切肉谁不会呀,他打从10岁就在家做饭,对切肉并不陌生,可是一拿起东来顺一尺半长的雪亮的切肉刀,才知道这里面的学问大了去了。师傅告诉他切肉的诀窍:“切肉没什么神秘的招数,本质就是控制刀,记住操刀要领:手要松、腕要活、大臂带动小臂、刀身上下要垂直、前后走直线,认刀要慢、准,运刀要稳、狠……”

这件事说起来简单,做起来却很难,全靠自己体会慢慢练,“切一片肉起码要用七八刀的功夫,一盘要切40片,这40片就要用200多刀,一天要切100多盘,就是两万刀,所以手艺就是花功夫磨出来的功夫。”

学徒那些年,陈立新没少挨师傅的“呲儿”。他看见食客经常排大队点名等着吃他师傅切的肉片,怕师傅忙不过来,就主动放弃了午休时间,提前进操作间“唰唰”地切了几盘,想等师傅夸奖。没想到何师傅来后,一盘一盘翻看着陈立新切的肉片儿,从来都挺和蔼的脸,“呱哒”就沉下来了。师傅问:“这怎么回事呀?”陈立新答:“我看排队的客人不少,想先多切几盘。”师傅说:“小子,你瞧你切的肉片,薄厚不均不说,还高低不平,七扭八歪,你对得起我教你的手艺吗?对得起客人吗?顾客是冲着东来顺这招牌来的,如果我们对付顾客,那还有人来排队吗?”师傅缓了缓口气又说:“学手艺要精益求精,由精向糙变容易,再由粗向精变就难了。”

看着师傅把切好的肉片都送去剁肉馅儿了,陈立新心里难过极了。“我不是心疼白费了工夫,就是觉得对不起师傅,对不起手艺,对不起那金字招牌,更觉得对不起大老远跑来排队吃涮羊肉的食客们。”从此以后,陈立新学艺再不敢有一丝一毫的懈怠,要是因为自己手艺不好砸了老字号的招牌,那罪过可就大了。

切过几万盘羊肉之后,陈立新觉得自己慢慢找到感觉了,真如庄子笔下的那位庖丁,同样是一条羊后腿,陈立新看到的已经不仅仅是肥瘦、薄厚和形状,他内心有羊腿肉的细节构成,构思着如何把这条羊腿按照肥瘦比例分配,才能得到最佳口感,最美的摆盘,他甚至能估摸出每一片羊肉在铜锅中的成熟时间,照顾到顾客品尝时的心情和体验。从这一刻,他真正爱上了切肉,他学成出师了。

一天又一天反复切肉,陈立新的两条胳膊变得粗细不一,而经常在温差大的环境中转换,他的两条腿风湿变形,不能久站。可是一拿起刀,他就忘了这些病痛,经常一气儿切四个钟头的肉不带喝一口水的。说起教他学艺的东来顺老师傅,陈立新心里充满了感激,“老一辈手艺人文化不高,技艺全靠口传心授,可他们传承的那一颗匠心,是老字号最大的财富。”

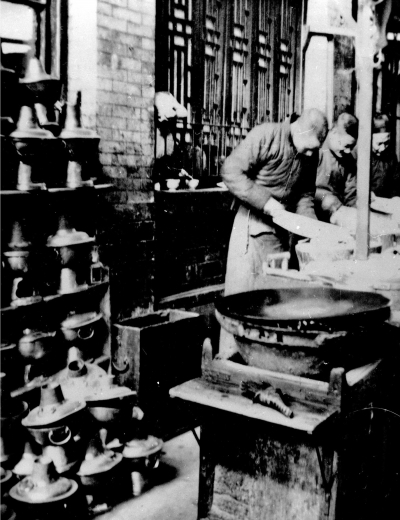

上世纪三十年代,在街头露天切肉的东来顺切肉师傅。

3、 涮羊肉见证多次外事活动

陈立新近半个世纪的“刀口生涯”正是中国风云巨变的时代,无论是外交还是政坛,都能看到涮羊肉的身影,聊起这些往事,陈立新的故事一个接着一个。

“上世纪70年代初,中国用‘小球转动大球’,‘乒乓外交’缓和了中美关系,震动世界。1973年,北京在首都体育馆举办亚非拉乒乓球邀请赛,所有的运动员在友谊宾馆用餐,其中清真餐厅安排三天涮羊肉,这任务就交给东来顺了,这可是重要的外事工作和政治任务。”

当时,北京市委市政府特批大红门清真屠宰厂为东来顺提供100只活羊,分三天屠宰,每天宰30多只活羊。“平时,师父定额一天切90盘,像我这徒弟切60盘。可这次,要求我们老少10人一天要切出1000盘肉片来,能不着急吗?我们切肉组的同志基本上三天三夜连轴转,出色地完成了任务。”多年后,陈立新在东来顺遇见了当年“乒乓外交”的主将庄则栋来吃饭,聊起往事,陈立新开玩笑说:“打乒乓球您是世界冠军,切羊肉我是世界冠军!”

涮羊肉不仅被北京的老百姓深深热爱,也受到党和国家领导人以及外国政要的喜欢,所以,东来顺厨师的身影经常出现在中南海和钓鱼台。说起这些,陈师傅自豪感油然而生:“当年国务院开会时,宴席两桌,15个食客全是国家总理、副总理级别,也是由东来顺来服务。毛主席曾在养蜂夹道宴请印尼总统苏加诺,除了厨师是东来顺的,服务人员也是直接调动了东来顺的服务员。”

东来顺的涮羊肉在中美建交的历史大事件中还充当了一回重要配角。中美建交前后,邓小平曾两次在东来顺设宴款

待美国国务卿基辛格,“当时,东来顺曾停业3天搞卫生,还特意为1楼至3楼的楼梯,添置了红地毯。”

1975年,美国总统福特应邀访问中国,邓小平同志在人民大会堂设宴招待他,安排的还是东来顺的涮羊肉。为了保持东来顺涮羊肉的原汁原味,手工切肉、面点、服务员都由东来顺负责。年轻的陈立新被选中参加这项光荣的任务。

“当时我虽然技术不算拔尖,但因为思想单纯、老实听话,荣幸地入选了,于是,由我代表我师父,随着切肉组的组长和两名党员师傅,到了人民大会堂工作。羊肉一水儿的新鲜羊上脑,每盘四十片,薄厚均匀,三条脂肪线,笔管条直;象形面点形象逼真,栩栩如生,就连服务员亲手切的葱花、香菜都令大会堂的同行惊叹。在大家的共同努力下,圆满地完成了任务。咱东来顺的涮羊肉,也正经为中美关系正常化发挥了作用呐!”说起这段故事,陈立新脸上洋溢着满满的自豪感。

4、最后一位切肉师傅的使命

陈立新是目前东来顺最后一位精于手工切肉的老师傅,为什么是最后一位?陈立新无奈地表示,这是因为在他出师不久,从1975年起,东来顺切肉的大部分工作就逐渐被机器取代了。

研制切肉机的时候陈立新也亲自参与其中,还提过不少建议,机器设计是模仿人工切肉的方式,机器上阵之后,大大满足了食客的需求,不用再排长队等候了,这也是很多老字号选择的改革之路,以机器的高效标准化生产代替传统手工工艺。然而,当年十几位切肉师傅在东来顺的玻璃橱窗里一字排开,当着食客的面表演切肉、比拼手艺的盛景再也见不到了,手工制作的精致感和人情味儿也随之消失了。

虽然再也不用从事每天切100盘肉这种高强度的劳动,但是陈立新的心中还是有些失落,后来他换过很多岗位,从一线到管理,但是始终没有放下手艺,即使做东来顺王府井总店经理的时候,他也喜欢换上白色的工作服,到后厨切一盘肉,炒几个菜,心里才觉得舒坦。

时间进入21世纪,正当很多老工艺已经濒临灭绝失传的时候,陈立新听到了一个令他振奋的消息,东来顺涮羊肉工艺入选非物质文化遗产,他成为这项工艺的第四代传承人。“老师傅们都去世了,师兄也退休了,如今就剩下我一个人,得把这个手艺传下去,这是命运,也是使命。”陈立新拿出当初师父传给他的那把切肉刀,沉思良久。

据说真正的厨师,可以让人喝他杯里的茶,绝对不能让人碰他的刀。陈立新至今还记得年轻时候,他不知道后厨的规矩,曾经拿了自己师父的刀用了一上午。厨房里其他人看到了就说,你胆儿可够肥的,你师父的刀你都敢动。

“我也是自己专门用了一段自己的刀之后,才明白了这个道理。每个人用力的习惯不同,磨刀的力度也不同,所以,看起来厨房里的刀都差不多,其实,每把刀的手感都不同。”拜师的时候,陈立新接过师父送的一把一尺半长的羊肉刀,这一切就是46年,这把刀带着一名厨师所有的技艺、习惯和经验。

如今,陈立新收了28位徒弟,也同样送给每人一把切肉刀,刀的传承便是艺的传承。有的徒弟对他说:“师父,现在谁不知道切羊肉片有切肉机呀,用刀切,客人还不乐意呢。”陈立新对他说:“可不是这个理儿,切肉再怎么机械化,也不能丢了传统的手艺,因为这是咱祖传的饮食文化。”

他经常会让徒弟们,把他送给他们的切肉刀拿来让他看看。徒弟们知道,师父不是看刀快不快,是看他们是不是把刀放在心里了。徒弟们理解师父的苦心,对陈立新说:“师父您擎好吧,人在刀在,老北京涮羊肉一准儿会传下去的。”

什么是传承,在陈立新看来,传承就是要用一辈子去用心做好的一件事。很多时候,他会想念故去的师父,在心里他轻轻对师父说:“徒弟没给您丢脸,对得起您教我的手艺!”

陈立新深深感到,以东来顺为代表的铜锅涮肉,在北京文化中已经不仅仅是一种食物,而是一种生活方式,它承载着家族团聚,老友交心的时刻,凝聚在唇齿间的美好味觉体验,为寒冷的日子带来温暖的回味,这便是美食带给人们的幸福。

铜锅清汤涮出温暖岁月

对于涮羊肉的热爱和眷恋大概已经流淌在北京人的血脉和基因里了,秋风一起就开始惦记。老传统是从每年的农历八月十五开始,涮羊肉和月饼同时登上餐桌,入秋开始吃羊肉,是因为秋季的羊肉最鲜美,羊肉温热,最适合进补,这羊肉一涮,就到了来年的端午节,当冷水里泡着的粽子登场的时候,才是羊肉退席的时候。

东来顺涮羊肉非遗技术第四代传承人陈立新师傅46年来专攻于羊肉切片,作为中华十二绝之一扬名中国餐饮界,听老爷子聊北京涮肉的渊源和掌故,于美味之外了解更多的文化与历史,实为幸事。

“要说这火锅的历史可就早了,那得从3000多年前说起……”陈师傅一句话就回到奴隶社会了,不过,火锅在我国确实历史悠久,因其投料入沸水发出“咕咚”“咕咚”的声音,古人称其为“古董羹”。据考证,火锅的最早雏形可追溯到西周时期,在北京延庆龙庆峡山戎文化遗址中就出土过春秋时代的青铜火锅。

而涮羊肉火锅的出处陈立新认为并无定论,有好几种说法,其中最普遍的就是由元世祖忽必烈赐名一说。据说忽必烈统帅大军南征时,有一日伙夫正宰羊割肉准备清炖时,忽然探马飞报敌军逼近,部队就要开拔迎敌,忽必烈却还饿着肚子。伙夫急中生智飞快地切了一些薄肉片,迅速放入沸水锅中搅拌涮了几下,待肉色一变捞入碗内,撒上些细盐送给忽必烈吃。忽必烈吃完上马迎敌,旗开得胜,心中大悦,就给这个菜起名为“涮羊肉”。

清朝的时候,火锅在北京就已经成为上至宫廷下至民间都喜爱的美食,乾隆时期,宫中曾摆过“千叟宴”,当时共用了1550个火锅,应邀品尝的老人及大臣五千多人,成为我国历史上最盛大的火锅宴。

清末民国时期,四九城内外以火锅涮羊肉闻名的饭馆达数十家。旧京时这些经营涮烤肉的店铺都在门前设有“烤涮”两字的门灯,或在门前放置一个很大的“涮”字招牌,秋风一起,满街“涮”字,成为老北京独特的景观。陈立新曾听师父辈的老人提起,旧京时前门外肉市的“正阳楼”曾经是最火的涮肉馆子,是著名的“八大楼”之一。《旧都文物略》中曾载:“正阳楼切肉者为专门之技,传自山西人,其刀法快而薄,片方正。”东来顺从一个小粥铺后来居上,成为京城著名涮肉馆,据说就是挖走了正阳楼的切肉师傅。

手艺好的切肉师傅切出的肉片投入海米口蘑做汤底的火锅中,一涮即熟,肉片肥而不油,瘦而不柴,久涮不老,吃起来不膻不腻,味道鲜美。再加上独特的作料,搭配些糖蒜和热芝麻烧饼,吃起来醇香味厚,口感极佳。

传统炭火铜锅的妙处在于,铜的导热性好,升温快,用炭火加热后温度高,而且火焰温度相同时,铜锅的温度会比铁锅高,才能达到“涮”的效果,羊肉口感更为鲜嫩。

北京涮羊肉和其他地方火锅最大的不同就是一定要用清汤锅底。陈立新表示,在涮肉界,真正能检验火锅品质的汤底,一定是清汤锅,恰恰就是因为清汤,才对肉的品质要求高。汤底澄清,只需加入底料,包括海米、葱花、姜片、口蘑汤,口蘑汤与海米勾出鲜味,又不抢羊肉的鲜美。涮完几盘肉,锅里也没有浮沫,才说明肉干净地道,真正的铜锅涮肉的馆子里,是不备打沫的漏勺的。

铜锅清汤品真味,正是老北京涮羊肉的真谛。纵然有人爱麻辣滚烫的四川火锅,有人爱牛肉飘香的潮汕火锅,有人爱滋味独特的酸汤火锅,乃至菊花锅、酸菜白肉锅……不一而足。然而,这清汤中的原汁原味,炭火中的温暖回味,铜锅欢宴背后的平常岁月,正是北京人留存在舌尖心底剪不断的那一缕乡愁。返回搜狐,查看更多