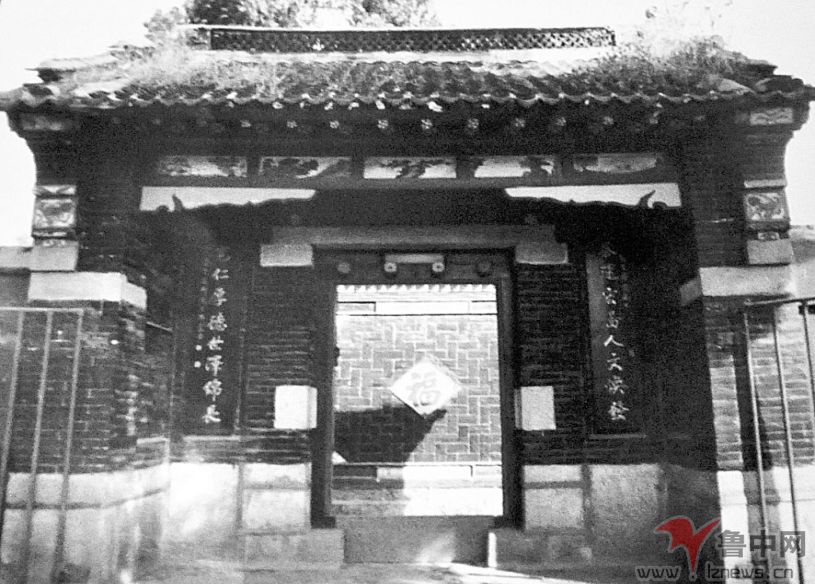

重新修葺的博山北峪村“路氏先祠”。 资料照片 博山北峪村“路氏先祠”牌匾。 资料照片 鹿疃村村碑,位于博山区,临淄路氏家族就是从该村搬迁出来的。 资料照片 从明代路家人捐出15万斤粮食“广粮释泽”的义举,到路家兄弟“争死让生”的手足情深,到近现代为中国革命事业英勇就义的先烈,再到今天的一家有难家家帮,构建和谐新农村……500多年来,临淄路氏一直传承着“为大家”的家风:乐善好施、重情重义。广粮释泽:15万斤粮食赈济灾民临淄区凤凰镇大路村,北有愚公山,靠着乌河水,风光秀丽,这里是临淄路姓族人的主要聚居地。

1月20日,暖暖的阳光,淡然的老人,让大路村显得格外宁静。“闺女,你要问我们路家的家风啊?那就是爱帮助人。”“我们的老祖宗能一下子拿出15万斤粮食赈灾,我们现在不愁吃不愁喝,谁家要是遇上事,大伙再不帮帮,能行吗?”……说起路家的家风,几位老人很是兴奋。65岁的路维永是一名退休教师,最近几年,一直致力于研究路氏家族的名人传记和家风、家训。“我们路家,是先从山西迁到河北枣强,再迁到博山,最后迁到临淄愚公山前定居至今。”路维永说,路氏家族名人众多,从治学上来说,在清朝出过3位翰林、5位进士,还有举人监生等14人,到了近代,更有官居将军、厅长等高职者11人。勤奋求学是路家的家训,家风则是乐善好施、重情重义。路家人乐善好施,最有影响的事例应属四世祖路敬。路敬,字尚义。明朝正统十一年(1446年),临淄地区发生自然灾害,饥民遍地,当时官府无力救助,路敬以及两个儿子慷慨放粮,无偿捐出自己家粮食15万斤,来帮助官府赈济灾民。这些粮食拯救了临淄地区的许多百姓,当时的地方官员十分感动,就把路敬这一义举上报朝廷。英宗皇帝封路敬父子为“义民”,并命令临淄官员为他们建造了“惠民坊”,还御赐金匾“广粮释泽”。“从路敬的行为可以看出,我们的祖先是名副其实的‘尚义’。15万斤粮食,搁在现在就是18万元。在古代,生产工具落后,生产力低下,15万斤粮食从播种到收获,相当耗费人力、物力和财力,那个时候,路家只能说是日子过得比较殷实,但这全靠一家人辛勤劳作,远不是什么名门望族,能拿出这么多粮食,是真正的乐善好施。”路维永说,正因为路敬这次的捐粮赈灾,路家从此把“乐善好施”郑重地写进了族谱,成为路氏家风的一个重要内容。争死让生:手足情深让人感动自古至今,为争房产、财产,兄弟间大打出手、打起官司的不在少数,而“争死让生”的事例却很少。“在我们路氏家族,就有这样一对‘争死让生’的好兄弟,他们不仅感动了当时要杀死他们的起义军,将他们都放了回来,为此事,还在家风中留下了重要的一笔,那就是‘重情重义’。”明朝正德六年(1511年)三月,河北人刘六、刘七不满宦官亲戚陷害,发动了农民起义,自河北攻入临淄境内。路氏家族六世路臻、路瑶兄弟俩为躲避战乱,躲藏在愚公山上,被起义军抓获。起义军要杀哥哥留下弟弟,而弟弟却求着杀自己留下哥哥,兄弟俩一个说“弟弟瘦小杀了可怜”,另一个说“哥哥是家里的顶梁柱”,两人争着死,把生的机会留给对方。结果,在场的所有人被兄弟情感动,当场将两人释放。后来,朝廷对他们进行了表彰,封二人为“义士”。“争死让生”的事情发生多年之后,看到有两个弟弟没有子女,路臻把自己6个儿子中的3个过继给了弟弟。“在当时,路家已经算是大户人家了,不存在吃不上饭而过继的问题,之所以过继就是为了兄弟老了有所依,有子女孝顺,后继有人。”路维永说。家风传递:不分你我,都是一家人 采访当天上午,路维永从自家经营的药店拿了两盒膏药,前去探望住在村东的“大哥”。“他这个大哥,不是亲兄弟,也不是叔伯兄弟,算是远亲吧。”大路村党支部书记路凤江告诉记者,在他们村,3000多户人家都姓路,是一个地地道道的“大家庭”,而且相处得十分融洽。近10年来,该村没有发生过一起刑事案件,也没有发生过一起婆媳间打架让人看笑话的事,更没听说过谁家有不孝顺老人的事情。哪家要是遇上红事白事,根本不用村委打招呼,一家人都跑前跑后地帮忙。路凤江说,四世祖路敬能够拿出15万斤粮食赈济灾民,成为路氏族人的骄傲,这一家风代代传承至今:现在的路家人也是踊跃捐助,像长江洪水、汶川地震,村里每户都积极捐款,光为汶川地震灾区就捐了6万多元,另外还有一些被子和衣服;2013年,村里有一对父子先后患病,大家轮流去医院里帮着照顾,帮着把他们家的玉米给收了并分袋装好……说着,记者跟随路维永走进了他的“大哥”家。路维永的“大哥”,是一位92岁高龄的老人,前几天不慎摔伤,导致不能下床,老人的女儿一直在床前尽心照料着。得知记者是来采访和了解路氏家风的,老人说:“我们路家,就是家风好、家风正,在这一带是出名的重情重义。”老人说,去年重孙女结婚,男方送来了2万元彩礼钱,他就说了句:“把这钱用到正地方。”小两口就把钱捐了出去,资助了贫困学生。家国相映:关注家风让小爱变成大爱路维永说,自己是一名退休教师,教书育人几十年,他也切实感受到当今社会充满了浮躁,这与“无家风”不无关系。“就拿最简单的礼节来说。在我们小的时候,老人教我们最多的是礼让与谦让。那时候家里穷,吃点菜、肉之类的,都是等爷爷奶奶、父亲母亲吃过之后,我们小孩子才能动筷子。”路维永说,现在多数家庭只有一个孩子,老人都拿着孩子当宝,宁愿自己啥都不吃,也得先让孩子吃好。在路维永看来,疼爱孩子无可厚非,但要懂得什么是真正的疼爱孩子,“大家都知道以孝为先,但老人、家长的这些做法,用言语、行动让孩子觉得自己才是最重要的,在家里孩子说了算,久而久之,孩子就不知道什么是孝顺了。”对于家风、国风,临淄区齐文化研究中心副主任姜健谈了自己的看法。他认为,不管经济社会如何发展变化,优秀的家风都需要传承,而且要“飞入寻常百姓家”。姜健说,齐鲁大地有不少值得借鉴和传承的小家、大家之家风。“人生有秉性,始自熏陶中。家风虽小,只及一家,却是社会文明的细胞,需要多多用心,小家的家风好了,大家的风气也就慢慢正了。”姜健说。\u00A0 \u00A0 记者 周天智 文学彩