这件秦公钟(图1),1978年春出土于陕西宝鸡太公庙村。因其不但造型精美,而且因器身上分铸连读的铭文,不但涉及到了秦襄公的“受国”,而且还讲到了秦庄公以来的“文公、静公、宪公”等,这无疑对于正确理解早年传世的盄和钟及秦公簋铭文中“十又二公”,进而理解秦人早期的历史极为重要,被定为国宝级文物。钟在考古中往往是成套成组出现,所以又称编钟,主要包括甬钟、钮钟、镈钟三种类型。秦公钟属于标准的甬钟形式,在商周考古中最为常见,是青铜乐器中的主体,也是乐器考古者研究的主要对象。

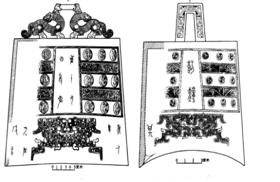

现在一般的都说,钟的基本形式是在两侧尖锐的扁体共鸣箱上面舞部的平面上,有一个可悬挂的“甬柱”或“悬钮”。甬钟与钮钟的区别就在于“舞部”之上是“甬柱”还是“悬钮”,是甬柱者就是甬钟,是悬钮者就是钮钟(图2)。这实际上是把甬钟与钮钟都通称为“钟”,虽然抓住了最为关键的区别——“甬柱”与“悬钮”,但以此来定义“钟”,还是有失偏颇,因为这个定义不但很难囊括镈,而且往往造成甬钟、钮钟与镈钟的混用。一般认为,镈的形制大体与钮钟相同,形体特大,舞部之上都是“悬钮”。考古发现表明,镈与钮钟二者最大区别在于镈口是平的,钲部四周有上下贯通并链接至舞顶部的高凸扉棱的动物纹饰;而钮钟于口是覆瓦内凹,钲间左右饰铜泡状枚钉。

钟以合乐,铭文通称为龢,又有“歌钟”“龢钟”“行钟”之分。应歌的称之为“歌钟”,应乐的称为“龢钟”,许多古籍资料中,往往把古代“编钟”这种打击乐器都叫“歌钟”。《左传·襄公十一年》:“郑人赂晋侯……歌钟二肆。”唐李白诗:“青楼夹两岸,万家喧歌钟。”宋苏轼:“窾坎镗鞳者,魏庄子之歌钟也。”“歌钟”在古代文人的笔下运用得如此之广泛,这恐怕多是从编钟自身的伴奏与歌乐功能而言的。然而,在中国古代,青铜编钟这类乐器,是上层社会专用的乐器,是等级和权力的象征,早期是天子、诸侯才能享受,发展到后来,也规定了什么等级才能用多少编钟。也就是说,从礼制层面上看,青铜编钟这类乐器的礼制意义远远大于其自身的演奏意义。所谓“礼非乐不履”,就是说没有音乐的配合,礼就难以体现出来。达官贵人们就连平时吃饭也要列鼎而食,鸣钟佐餐,“钟鸣鼎食”形容的就是这种奢华场面。钟也就成为祭祀和宴飨时必不可少的重要礼器。

从西周早期直至春秋,钟都是稀有之物。考古发现,大凡出土成套编组的编钟之类乐器,无一例外的都出土在等级较高的贵族墓葬之中。因此,更多的还是应当从礼乐制度方面去看待“龢钟”的意义。”如太公庙这套秦公钟与镈的铭文中都有“龢钟”的自名意义,就连后来在甘肃礼县大堡子山秦公墓地乐器坑出土的秦子钟铭文中,也有“秦子作宝龢钟,以其三镈”。这些应当都是三代时青铜文化特殊意义的反映。不但为我们继续探讨这些编钟的用途提供了帮助,而且同时也表明数千年以来沿用的“歌钟”与“龢钟”是有着不同的文化内涵的。“歌钟”绝不是笼统意义上的古代编钟。

甬钟的起源,长期以来学界也是聚讼不休。一是以李纯一为代表的甬钟起源于我国北方小饶说;二是以高至喜为代表的起源于我国南方大饶说。1976年在宝鸡竹园沟13号墓出土了一件饶(图3),时代约在商末周初之际。其形制、纹饰与一般商晚期小饶全同,惟柄上已有旋之构造是其特别之处。虽然只有一件,但这是一个重要发现,它出土于西周早期的墓葬,这就为以宝鸡为主要发现地的关中西部甬钟的发展与演变,提供了极为重要的例证。不论是南方说还是北方说,甬钟是从铙演化而来的这点是没有争议的。

与铙相比,甬钟的甬部均为上细下粗的带有锥度的圆柱形,并且旋、干具备,因而使其具有牢固的悬挂演奏的结构。而最为显著的变化是,这些钟体钲部设置了“枚”,这些枚通常对称排列,每面六组,每组3枚,正反两面共36枚。甬钟在音乐、音响性能上出现了“一钟二音”的突出特征。如陕西关中西部出土的甬钟大多为形制相同、大小相次,或6件一组、或8件一组,比之铙与早期甬钟三件一套的组合已扩大了许多,并且非常明确地具备了第二基音。其中一个音在鼓的中心,另一个音在鼓侧。显然,从宝鸡鱼国墓地的铙,再到竹园沟和茹家庄的甬钟,直至太公庙秦公甬钟,记录了甬钟的全部发展历程。与西周中后期编钟,如兴钟(图4)、中义钟、徕钟、梁其钟、虢叔旅钟等是一脉相承的。虽然经历了西周末年到春秋的政治大变革,但秦公钟在形制和纹饰方面,依然沿袭继承了西周后期周人甬钟的作风,并且在铸造技艺方面又胜过周人一筹,反映出秦人对礼乐文化的重视程度要大大的强于周人。从这个意义上说,太公庙这套编钟是秦人全面继承和接受周文化的最好见证。