凛冽的寒风并没能挡住藏马山庄冬日里的豪情万丈,这是青岛给我的第一印象。初次到访青岛,不巧并没能赶上夏日里的碧波海浪和阳光啤酒,取而代之的却是藏马山庄里民风淳朴的手工艺人、热情好客的民俗艺人,以及披荆斩棘的骏马。这正是我想象中的孔孟之乡,应有的样貌。

在当地,民间传说藏马山藏着金马、银山,很早就被寻宝探险者视为寻宝之地。山中还有神泉,大旱不涸,大涝不溢。名胜古迹遍布,较知名的有老母庙和太平天国时期的兵寨随山势自西向东延伸十多公里,现有断壁残垣依然可见。

欢乐穿越 藏马庄民俗村

藏马庄民俗村是整个山庄里最吸引我的部分,从远处张望,大红灯笼映衬着灰白的牌楼,牌楼上跳跃着“藏马庄”的金色大字,热情却不张扬。一股扑面而来的古朴韵味夹杂着滚滚的热情,涌上心头。

摄影/Coco胡波

姑娘们操练着民俗舞蹈,甜美的笑容迎接着远道而来的客人。

摄影/Coco胡波

此时,骏马头戴红花,小伙们系着红腰带,乐师们拿着乐器整装待发,一看就是喜事将近。抬轿子的小伙们排成一排,看到镜头,竟害羞地开始你推我搡。

摄影/Coco胡波

走进看看才发现,很遗憾,俊俏的媒婆原来是男性反串的。凑上前去,发现烟袋锅也不是点燃的,此时大哥突然用朗诵体普通话低沉地说了一句“我不抽烟”,呃········吓坏了宝宝。

摄影/简安然

一直站在轿夫身下的铜人是初初来到民俗村就发现的惊喜,我凑上去观察了很久,铜人的妆发精致得以假乱真,只有眼睛里能看出一丝温度。尽管如此,他保持着高傲的职业素养,绝不在人前眨眼喘粗气,目视前方且纹丝不动,一时间让很多人信以为真。凑上去拍照,不敢靠近,生怕在按快门的瞬间,他望向我或是对我说话,那,我会瞬间崩溃。结果很遗憾,高傲如他,却望向了镜头,呈现出了和我合照的状态,破功!

摄影/Coco胡波

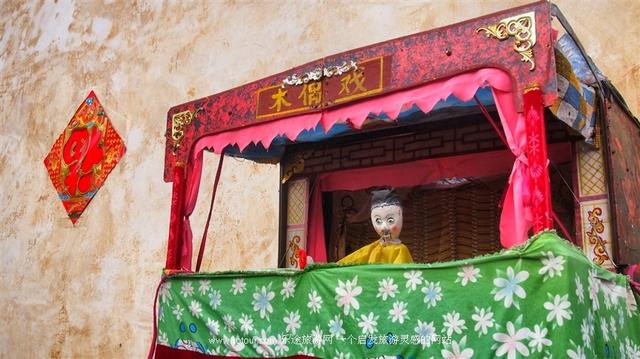

没随着人潮追赶新婚夫妻的脚步,而是走街串巷地细细感受民俗村里带来的齐鲁气息。满街的金色玉米带着收获的喜悦,红色的标语让人瞬间穿越回从前。一个小小的舞台和小小的演员,吸引了大家长久地驻足。第一次看木偶戏,演戏的老翁目测年过七旬,他的眼镜是那种旧时代的圆片眼睛,眼镜腿用白色的胶布紧紧地缠绕,这让我想起了我的小学生物老师。满脸的沧桑,嗓门却嘹亮,虽然唱词完全听不懂,但韵味浓厚,回味悠长。

摄影/Coco胡波

快板书的演出场地在主街的尽头,小小的亭子是民间艺人们的天地。

摄影/Coco胡波

穿着色彩鲜艳的大褂,敲着竹板,一次次地讲述着武松打虎的故事。当然,最吸引我的部分,正是中间坐着的这位三弦演奏者,他手持的大三弦,我第一次见到实物。我国的三弦分很多种类,我有一把从苏州带回来的苏州评弹小三弦,还有一把从冲绳带回来的冲绳三线,冲绳三线就是从我国小三弦来源的。弹三弦的老人操着东北话,1960年代开始学三弦的他,当时才20出头,一晃已近半个世纪。我手持的大三弦,长度令人咋舌。

摄影/Coco胡波

一个个憨厚的布老虎张着嘴巴哈哈地笑,我问它们的主人,奶奶说,那是为了给孩子们图个吉利,希望这些小老虎枕头和布鞋,能让孩子们变得虎头虎脑、笑口常开。尽管年事已高,老花镜背后的眼神却慈祥温暖,一针一线都从容自然,带着时光的味道。随着经济发展,城里的年轻女孩已经渐渐放弃了传统手工艺,遗憾地连织围巾这种小事都要面临失传。在当今社会,一针一线地为心爱的人织一个物件,是件多么奢侈又多么有情怀的事情。

摄影/Coco胡波

摄影/Coco胡波

像一件道具一样屹立不动,村口一侧的铜人像墙上挂着的蓑衣一样,真正和环境融为了一体。连他背后的毛爷爷,也被他夺去了光芒。

村口另一侧的铜人并没能如此敬业,站累了的他躲在“青岛小哥烧烤”的长椅上避风。青岛小哥显然并没能预见这位“不速之客”,两人互相对视许久不语,从远处看格外滑稽。小哥由始至终相当淡定,任由我在两人面前放肆地大笑了许久,等我停下笑声,大方地拍了拍他和铜人中间的位置,示意让我坐会。好吧,这张照片由此诞生,我们商量好不要笑,但貌似只有我在遵守。尽管如此,也戏剧感穿越感十足。

摄影/Coco胡波

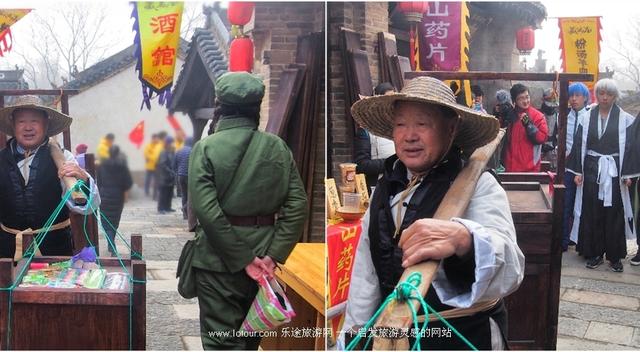

此后的一切更为穿越,多次元空间降临地球,坐在青岛小哥和铜人中间的我,眼看着武大挑着扁担从面前走过,迎着武大而来的,居然是个红卫兵小将。小将背着手不慌不忙地迈着四方步,我起身追着小将的步伐,不料迎面走来了雪场里的cos二次元少年!我想,此时武大的内心应该是,崩溃的······至少我是!

摄影/Coco胡波

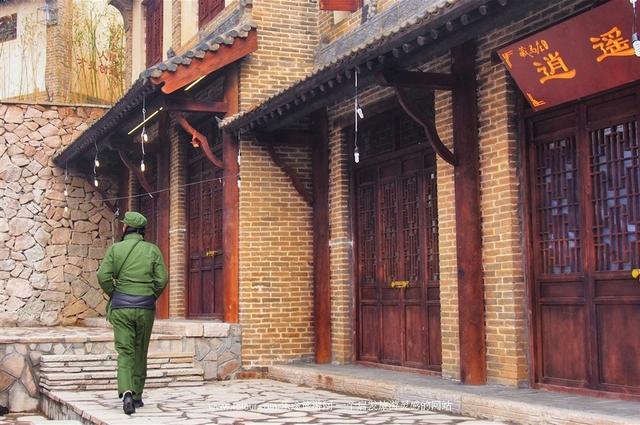

尾随着红卫兵小将前行,不料她却淡定地飘过了怡红院,路过了逍遥阁,走进了一间“妓院”,难不成是去“临检”?其实,这地儿要的就是这股子劲儿,当创意四溢时,就会出现《顽主》里大颁奖的多次元荒诞混搭穿越风。

摄影/Coco胡波

然而,怡红院并没有开门,凑近一看,原来是被停业整改,我猜,这想必也是红卫兵小将干的吧。

摄影/Coco胡波

没想到在民俗村这种淳朴的地方,也能一路笑得前仰后合,在经历了种种穿越之后,感受到了当地人的创意和豪情。更是笑饿了肚子,小吃街里有无数的当地美食和特色美食,一个个都尝遍,想必一天是不够的。

摄影/Coco胡波

村里的热情,不但来自寒冬里热气热腾腾的食物,更来自缔造他们的厨师,做年糕的小哥一边唱着“天下第二也挺好”,一边翻动着手上的食物,并冷不防地用青岛话吆喝一声。尽管活跃如他,生意也并不如隔壁的煎饼果子好,谁让煎饼是山东名物呢,不尝尝,怎么舍得走出这欢乐洋溢的民俗村呢。

专栏作家:Coco胡波 发布时间:2016.01.05