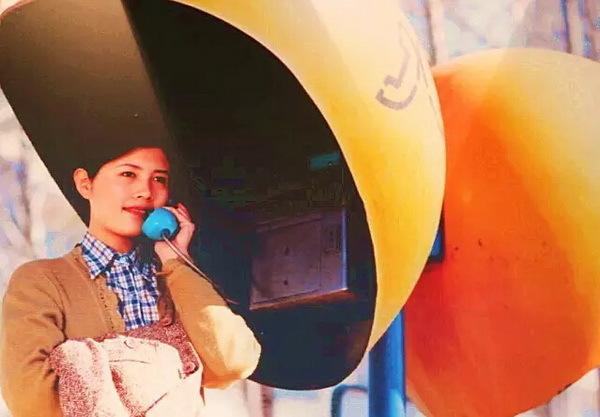

2016年1月3日讯,“黄帽子”公用电话亭,存在于很多北京人的记忆里。《夏洛特烦恼》中“一剪梅”袁华用的就是这种“黄帽子”公用电话联系的秋雅。“黄帽子”电话亭曾遍布北京的大街小巷,现在逐渐被有机玻璃电话亭替代。

你多久没用公用电话了?

小编估计跟你一样,与外边联络全指着手机。公用电话什么的,基本退居三线了。可是你知道吗,想当年,公用电话为北京的发展和人们的信息沟通做出了巨大贡献。

忆

忘不了的公用电话屋

↑↑1951年5月,北京首创传呼公用电话。

上世纪五六十年代,电话还是一种奢侈品。个人家基本没有条件安装。想想那会要找个人,真是够麻烦的。

为了方便大家通讯联络,1951年5月15日,按照邮电部的指示,北京电信局首创了世界电话史上从未有过的传呼公用电话。传呼公用电话不但可以打电话,还可以根据对方来电的要求,由代办户负责人找人,或者代传消息。当时大家给传呼公用电话起了一个颇具北京味儿的称呼——“喊电话”。

↑↑1956年,门头沟大台人民公社色林坟大队罗道庄生产队田大妈给女儿打电话。

很凑巧的是,小编的奶奶家就由街道批准,辟出自家的地方,开了个小小的公用电话屋,为邻居提供“喊电话”的服务。

说起这间电话屋,其实十分简单。就是在临街的墙上开了一扇窗户,窗户装成推拉式,在窗下加了块木板,来打电话的人拉开小窗,将屋内的电话机拿到窗外的木板上。奶奶家人口多,房不富余,没单弄出个电话屋,就在窗户上拉了个小帘子,保留点隐私。屋内窗下放着一张小木桌,桌上放着拨盘式电话机和电话局配发的电话簿,再放块记录用的小黑板,奶奶坐在桌前的高椅上就算“上班”了。

↑↑斑驳的公用电话招牌。现在基本见不到了。

那会打一次电话5分钱,3分钟是个限制,超过3分钟,就要再收第二次钱了。5分钱在那时可是个钱,99%的人打电话就是有事说事,没几个人超过3分钟的。加上几条胡同的居民都指着这一部电话,电话屋有时会排起长队。如果一个人打电话时间长了,会影响到别人办事,所以,一遇到“麦霸”,奶奶都会催一下,“后面还有人排队呐,快点快点,要收钱了啊。”呵呵,这招儿屡试不爽非常管用。

电话屋的另一项工作是喊电话:喊电话也是要收费的,一般收3分钱。奶奶就把这个任务交给家里的孩子们。如果碰到找的人没在家,奶奶会在小黑板上记下要传达的事儿,等人回家再传达。久而久之,奶奶家的人对邻居各家的情况了如指掌,各家也对奶奶家的人非常熟悉。在几条胡同只拥有一部电话的时代,传呼方式是最为节约成本和最为高效的。

↑↑1994年央视春晚上,侯耀文和黄宏的小品《打扑克》中,就有一个片段,说是经理的名片上一大堆头衔,而联系电话最后是“请胡同口的刘大妈叫一声”,这个电话就是传呼公用电话。

其实,把公用电话放在奶奶家并不是她老人家和街道、居委会有什么特殊关系,最主要的原因就是奶奶在家庭妇女里是为数不多识点字、会查点字典的。呵呵,现在听起来这个理由很可笑,但几乎是五六十年前妇女们的写照。

从上世纪50年代到90年代,传呼公用电话成了京城的一道风景,也形成了新的胡同文化。

知

百年公用电话

↑↑图为设在东安市场门前的公用电话亭。北京的公用电话亭出现在上世纪30年代。

北京的公用电话并不是从新中国成立才开始建设的。早在北洋时期的1914年,公用电话就由北京电话局直接经营,距今已经100余年。北平和平解放前,北平电信局经营的公用电话只有37处。

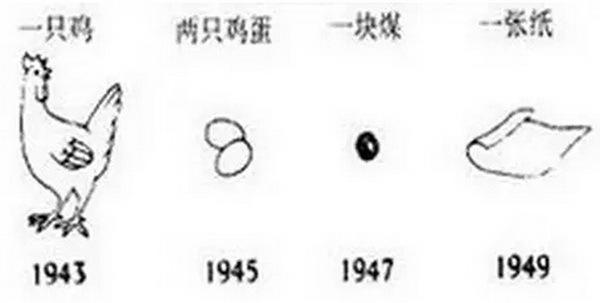

你可能会对60多年前打一通电话要多少钱感兴趣。小编查了查:哇塞!每3分钟要法币2万元。虽然通货膨胀导致法币不值钱。但普通老百姓能吃饱就不错了,哪里还有钱打电话呢。

↑↑这是一张网图,仅供参考。它展示了上世纪40年代100元法币购买力的下降。

新中国成立后,咱老百姓的生活质量当然不一样啦!据统计,上世纪50年代头三年,北京的传呼公用电话就发展了489部。凭这个数量把旧社会甩下不知几十条街。

代办户的积极性也很高,就在1958年,有一部分代办户开办了24小时服务的传呼公用电话,老百姓的生活从此更方便了。

到上世纪60年代,全市传呼公用电话已经发展到七八百部,平均每隔三四条胡同就有一部传呼公用电话,形成了京城特有的传呼公用电话网络。

↑↑1958年的脑洞发明——这台公用电话,自动收钱不退钱。外观时髦,但实用性如何呢?小编倒是更感兴趣它上面的大布袋是干嘛的,难道是放硬币的吗,这不科学呀。

改革开放后,1980年,市内公用电话达到了1598部,其中传呼电话1000多部。

在宅电并不普及、寻呼机和手机还没有诞生的年代,传呼电话不知解了多少人的急。

但是,时代在发展,更方便的通信联络设备一定会出现的。

思

第一座投币电话计费好奇葩

↑↑各式投币公用电话机。

1982年,西单北大街安装了北京第一座投币公用电话亭。

你一定想不到,那时的投币电话不按通话时长收费,而是按通话次数收费。通一次电话要5分钱。小编用大腿也能想到,很多人从此煲起了电话粥。

↑↑相声大师马季的《打电话》就讽刺了这种长时占用公用电话的行为。

1984年,北京市第一批限时式投币电话亭正式启用。次年,限时的投币电话就占了投币电话的8成以上,用户长时间占用公用电话的现象基本消失了。

这之后,北京的公用电话亭发展就跑出了高铁速度!

↑↑随着插卡式公用电话的兴起,电信公司按面值以纪念卡或套卡形式发行磁卡。几十年过去了,许多上世纪老卡也有人开始收藏了。

磁卡式公用电话:

1989年11月9日,从日本进口的30部无人值守的磁卡式公用电话安装在长城饭店、建国饭店、友谊宾馆、首都机场、电报大楼、长话大楼。2002年底,磁卡式公用电话全网停用。

IC卡公用电话:

1994年,北京成为全国第一个安装IC卡公用电话的城市。共50部安装在各大宾馆里。1996年,200部IC卡公用电话首次安装在东单和西单的大街上。上世纪90年代后期,北京西站1站台一气安装了8台IC卡公用电话。2006年,已经有3000多部IC卡公用电话遍布北京的街头。2008年,为迎接北京奥运会,近5万部多媒体公用电话替换掉了插卡式公用电话。

公用电话业务量最大的时期,是在20世纪80年代末至90年代初。恰恰也正是这个时期,老百姓在家里安装私人电话也如火如荼地兴起了。

趣

公用电话你真熟悉吗?教你5个巧用妙招

↑↑曾几何时,“黄帽子”公用电话亭一在北京街头露面,就成为了北京的标志。很多人还不知道,这种“黄帽子”电话亭是从巴西引进的。

随着“手机时代”的到来,打公用电话的人已经很少了。但你知道吗?其实它很有用!

功能1:可免费拨打110、119、120等紧急救助电话。

功能2:不用插卡免费拨打114,就能让话务员替您与亲友取得联系(要是迷路+手机没电,这个功能可帮大忙了)。同时114可完成预约挂号、查询业务、订机票订酒店等预订业务。

功能3:公用电话不仅能用IC卡打电话,还可以使用市政公交一卡通拨打(记住公交卡上不要贴膜或照片,把公用电话弄坏了可不太好呦)。

功能4:无需插卡,摘机拨打1608888,根据语音提示即可拨打本地电话。只要将手机或固机号码作为账号。目前还免费30分钟。

功能5:为方便服务旅客,在首都机场和北京南站可免费拨打市话。但要注意,通话时长只有3分钟,同一个号码要间隔30分钟才能再次拨打。

你看,这些功能是不是挺强大的。

北京公用电话从无到有,经历百余年。时代发展了,虽然再也见不到排长队打公用电话的景象,但公用电话早已成为北京的一份记忆,留在我们心中。

(部分数据来自通信电信博物馆)

(图片来源:北京日报、网络)