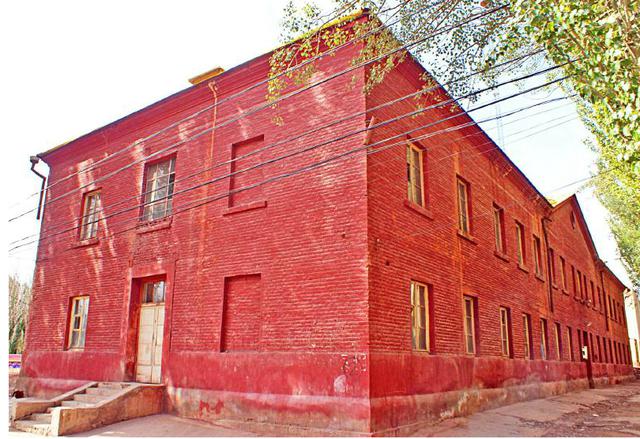

以前苏联专家来康苏居住的专家楼。

以前康苏镇党委政府所在地。

新疆经济报讯(记者帕蒂曼 通讯员刘维报道)红色,拥有热烈而奔放的外表,纯粹而直接的性格。在新疆历史的脉络里,总是有那样一抹红色挥之不去,这色彩,时而星星点点地击打着新疆人记忆深处的段段甜蜜,时而又扬起一股风儿吹醒沉睡在久远时空里的张张笑脸。

在乌恰县,有一座历史悠久的乡镇,它的名字叫康苏,当地人提到康苏镇都会情不自禁地说起至今仍然矗立在那里的苏式建筑群,这些建筑群始建于20世纪50年代,由当年在当地工作和生活的前苏联专家建设,由于墙面以红色居多,当地人称呼它们为“红房子”。

坐拥两千年历史演绎工业文明

在柯尔克孜语中,康苏的意思是“奔腾冰山之水孕育而生的蓬勃之地”。《乌恰县志》中这样记载:康苏镇有2000多年灿烂的历史文化,汉唐时期,康苏隶属安西重镇疏勒都督府……1938年,民国政府设置乌恰县,管辖康苏镇。

由于矿产资源丰富,已探明有煤、铅、锌等15种矿产,康苏镇的工业文明最早可以追溯到民国时期,那时,英国就参与过康苏镇的煤矿开采。

20世纪50年代,中国人民解放军二军后勤部正式接管康苏镇,随着《中苏友好互助同盟条约》的签订,“中苏有色金属股份有限公司”的成立,大量前苏联专家来到这里工作生活,大批企业相继在这里投产,凭借丰富的矿产资源和得天独厚的地理优势,康苏镇成为南疆最大的钢铁生产基地,万吨钢铁出高原,迎来了康苏镇历史上大开发、大建设的鼎盛时期。

想象一下,一座弹丸小镇聚集着当时世界领先的开采专家团队与核心技术,建有水泥厂、火电厂、煤矿,有信用社、邮政支局、十多家招商引资企业和十几家私营企业,整个镇有上万人口,学校、医院、派出所和上百家个体工商户,机器轰鸣、车流如织、商铺林立,这里不仅成为乌恰县的商业中心,还被当地人冠以“小上海”之名。

《乌恰县志》提到在1954年10月,随着中苏签署《关于财务股份公司中的苏联股份移交给中华人民共和国的联合公报》,苏方人员撤离回国,国外企业参与资源开采的历史在康苏镇就此结束。到了20世纪六、七十年代,康苏镇呈现出煤矿、水泥厂、火电厂国企三足鼎立的发展面貌,2万余各类生产工人共同参与工业建设,这里成为名副其实的南疆工业重镇。

遗留苏式建筑群见证那个年代

在新疆工业和有色金属业发展中,康苏镇作出了突出贡献。20世纪80年代,随着矿产资源的逐渐枯竭和企业的相继关停,康苏镇逐渐淡出人们的视线,如今,关于那段辉煌历史,在当地保存较为完整的除了火电厂、煤矿以及8个高高耸立的烟囱以外,还有当年苏联专家曾经工作和居住过的“红房子”。

“红房子”总共有44栋,分为煤矿区域、办公区红楼、中苏有色金属有色管委会指挥部、老村苏式建筑别墅、影剧院、医院和矿区俱乐部,这些建筑历经65年风雨沧桑仍保存完整,甚至部分还在使用。其中建筑面积最大的是1954年建设的中苏有色金属公司办公楼,楼长约50米、宽约14米、上下两层,总体面积约1400平方米。1962年这里是康苏矿区管委会办公楼,1984年到2011年,康苏镇政府办公楼设在里面,当地派出所、武装部、广播站等7站8所均在这里办公。

“红房子”处处散发着浓郁的苏式建筑风格和情调,均为砖木结构,左右呈中轴对称,平面规矩、中间高两边低,主楼高耸、回廊宽缓伸展,鹅黄色三角屋顶配红色墙体、双层木质窗框、红松木地板、扇形双开大门和拱形窗户,有的建筑屋顶上挂着火红的五角星标徽仍然熠熠生辉。

别看造型简朴美观大方,“红房子”建筑墙体厚度均可达80厘米到100厘米,冬暖夏凉抗震能力也十分卓越。近年来,康苏镇全面启动争创“自治区历史文化名镇”建设,2009年,乌恰县编制了《康苏苏式建筑群保护规划》,同年成立了苏式建筑群保护管理委员会,又制订了《康苏苏式建筑群保护管理暂行规定》,该县先后投入800余万元对“红房子”进行维修保护。2012年,康苏镇全面启动小城镇化建设,“红房子”作为工业文化遗产被划入重点打造工程。

康苏人与“红房子”的故事

康苏镇政府精神文明办宣传干事买买提江·塔瓦库力在“红房子”出生长大,1992年参加工作时,他在建筑面积最大的“红房子”里上班,现在,他又负责“红房子”的保护工作。买买提江说:“记得小时候我最喜欢跑到‘红房子’俱乐部看电影,节假日那里举办文艺晚会,大人们跳俄罗斯舞,小孩就抢苏联茶糖,玩累了就睡在那里。”

我走进“红房子”俱乐部,看到一排排木质椅子安放在大厅中央,地面铺着松木地板,呈三角形的屋顶也是松木搭建。闭上眼睛站在里面,似乎可以听到放映机还在咔咔作响,似乎能够看到穿着劳动布工作装的年轻人和孩子们正在欢声笑语。

去年冬天的一天夜里,买买提江正住在俱乐部员工宿舍,半夜发现内置暖气管爆裂漏水,担心到天亮木地板会泡坏,就自己捣弄一个晚上修好了。买买提江说,虽然曾修缮过多次,但俱乐部目前仍在使用,前不久,镇里还在这里举办了“去极端化”宣讲教育活动。

今年70岁的阿提汗·买买提大妈的“红房子”记忆里,融着对过世的丈夫和儿子无尽的思念。1962年,阿提汗大妈随丈夫从阿图什市的一家矿场分配到康苏镇大矿场,一来他们就住进了“红房子”。“当时我们住在医院隔壁那一排矿场员工宿舍,上下班家家户户都在一起十分热闹,到了节假日职工带着孩子到俱乐部一起跳舞、唱歌,日子过得真是有声有色。”阿提汗大妈说。

在“红房子”,阿提汗大妈结识了一对汉族夫妇,男的是矿区领导,女的是小学老师,两家做了近20年的邻居,就连他家的孩子也是阿提汗帮着接生的,两家小孩儿的感情也是比亲兄弟还亲。如今,阿提汗的丈夫和一个儿子都已去世,邻居也搬回山东老家,可情感依然心系于此。2014年9月,这对汉族夫妇专程从老家回来看望阿提汗大妈,重温“红房子”的记忆。

阿提汗说,现在人人都住楼房,可她依然怀念住在“红房子”的日子,只要思念老伴和儿子她就会围着“红房子”,摸着墙体来排解对亲人和过去时光的思念。

“红房子”有着康苏人最美好的回忆,这些建筑承载了那个年代中苏友好的历史文化信息,反映了西北边陲变迁的建筑历史发展,默默书写着康苏镇曾经的繁荣与辉煌,更深深地扎根在康苏人的心中。