极富盛名的美国66公路,以及保留下来的老汽车旅馆。

文/谭山山

在《旅行的艺术》一书中,阿兰·德波顿这样写道:“如果我们在加油站,还有汽车旅馆等地方发现了生活的诗意,如果我们为机场和火车车厢所吸引,其原因也许在于,它们为我们提供了一种实实在在的场景,使我们能暂时摆脱因循僵滞的日常生活中难以改易的种种自私的安逸、种种陋习和拘囿。”

旅行作家和旅行者的不同,也许就在于:能否在异域的世界找到“生活的诗意”并把它表达出来,引起更多人的共鸣。德波顿算不上旅行作家(travel writer),应该是作为旅人的作家(writer as traveler),因为他并不把旅行当作一种生活方式且乐于分享;比尔·布莱森是旅行作家,而且是世界公认的最有趣的旅行作家之一,看看他这些书名:《哈,小不列颠》、《一脚踩进小美国》。他说,“旅途发出海妖之歌般的蛊惑”,引诱他一次又一次地上路。不过——“真正的旅行家都要冒险,睡硬地,我却总是住旅馆”。哦,老比尔太谦虚了,他不算旅行作家的话,那些给时尚杂志拍一堆风光照片就自称“旅行作家”的人算怎么回事?

1997年,美国威尔士,海怡文学节上的比尔·布莱森。(图/David Hurn)

“列车,让我与你同行!轮船,带我离开这里!”

为什么旅行?赴南美考察5年,出版30卷本《1799~1804新大陆亚热带区域旅行记》的德国探险家亚历山大·冯·洪堡说:“我被一种不确定的欲望所激励,这种渴望就是从一种令人厌倦的日常生活转到一个奇妙的世界。”类似的意思日本人石田裕辅说得更好,那就是“不去会死”!他是抱着一种“死了就算了!”的豁出去出发的——当然,只有这样才走得成。

正是为了逃避“那庸俗至极的法国中产阶级生活”,诗人波德莱尔一生中不断地从一个地方跳到另一个地方:“任何地方!任何地方!只要它在我现在的世界之外!”王朔发明的一个词“速度感”可以用在他身上,他追逐的就是那种在路上的速度感,读他的诗,仿佛能感受他气喘吁吁的脚步:“列车,让我与你同行!轮船,带我离开这里!带我走,带我走吧,去到远方。此地,俱是泪。”

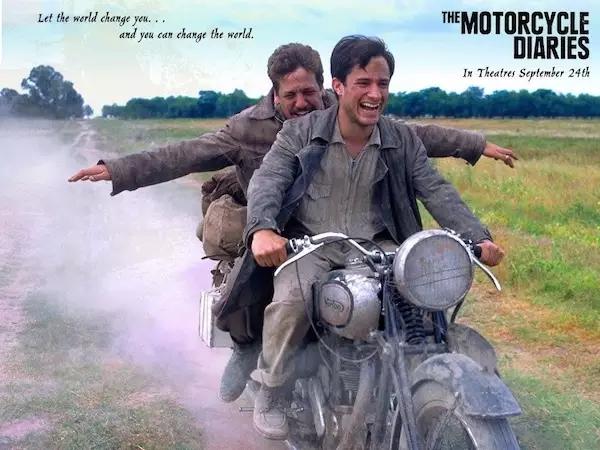

这么说来,凯鲁亚克的《在路上》、《达摩流浪者》,还有切·格瓦拉的《摩托日记》,其实也是在追逐速度感。书评人水木丁说应该这样读《在路上》:“仿佛看到身后自己的零件撒了一路,但那种极速狂飙,透不过气来的兴奋感觉,真是难以用语言来形容,你要往下读,往下读,一直地往下读,不要咬文嚼字,不要挑剔,这才是在路上的生活和阅读的方式。”

福楼拜则是在异域寻找精神家园。他第一次到思慕已久的埃及亚历山大城时,“像大啖稻草的驴子般,狼吞虎咽着眼前的五光十色”。德波顿说,我们在异域发现的异国情调,可能就是我们在本国苦寻而不得的东西。“我们,所有的人,都是因为风而四散各地,然后在一个国家出生,我们无法选择自己的出生之地;但是,和福楼拜一样,我们长大成人后,都有依据内心的忠诚来想象性地重造我们的国家身份的自由。如果我们厌烦了自己正式的国籍,我们可以回复到真正的自我。”

《摩托日记》剧照。巴西导演沃尔特-塞勒斯根据格瓦拉家族提供的日记拍摄的剧情片。

80%的人想环游世界,但真正成行的只有不到1%

石田裕辅的《不去会死!》2010年推出简体中文版时,不止一个人把“不去会死”读成了“不会去死”。两者差别可不是一点点,“不会去死”气场弱爆了,且透出一种妥协的意味。事实是,有80%的人想环游世界,但真正成行的,只有不到1%。说起来一言难尽,各种顾虑,其实就是不敢,很多人YY归YY,最后还不是在同一个地方出生,在同一个地方死去?

所以像“我就是想停下来,看看这个世界”这种煽情的书名总是能引起读者的共鸣,因为太多人不敢,别说看上去毫无前途的边旅行边写作了,就连稍稍停下来都不敢,害怕停下来就会变炮灰。因为放不下,因为去不了,所以只能在别人的文字里旅行,在想象的世界里流浪。《走吧,张小砚》、《去,你的旅行》、《再穷也要去旅行》、《像嬉皮那样晃荡行走》……它们成了瞻前顾后的屌丝最大的安慰。只能说,在“旅行”这件事上,我们还处在非常初级的阶段,没有有趣的旅行作家也几乎是必然的事。

既然各种不敢,那不如学法国人塞维尔·德·梅伊斯特,1790年此人推出了一本《我的卧室之旅》,号称“室内旅行”第一人。这种旅行方式成本极其低廉:只需要一个充满奇思妙想的脑袋和一件舒服的睡衣。

《不去会死!》作者石田裕辅。

(文章来源:新周刊)