“武汉,武汉——一部艺术链接的城市史”年度展暨武汉美术馆荣获“国家重点美术馆”揭牌仪式举办。

1920年代的汉口中山大道(新闻照片) 20.2×25.4厘米 陈勇藏

1890年代的汉口外滩(摄影) 12×15.4厘米 陈勇藏

1871年的黄鹤楼(摄影) 13.5×17.5厘米 陈勇藏

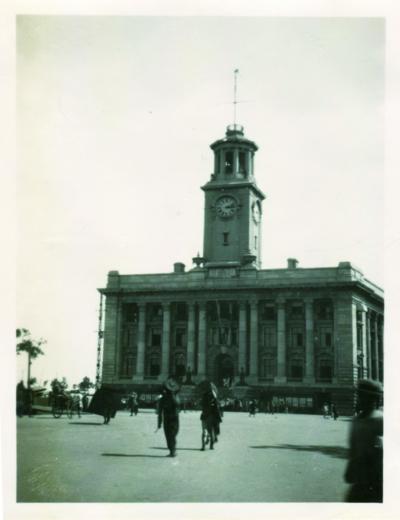

1929年的江汉关(摄影) 陈勇藏

本报记者 高素娜

观众在展厅内观赏展品

在一张拍摄于1900年的立体照片里,不知名的摄影师为今天的人们记录了这样一幅场景:宽阔整洁的汉口外滩上聚集了众多码头工人,他们有的翘首以待,有的正担着货物急匆匆赶路;放眼看去,是一栋栋外观典雅的欧式建筑和走在林荫道下休闲散步的市民。一时间,会让人忘记这个充满了生活热情的画面距今已经有110多年了。更让人感到惊讶的,是在这张照片背后用六种文字所标明的这座城市的身份:“汉口——中国最大的茶港。”

与此同时,在一张拍摄于1878年的彩色玻璃幻灯片里,人们看到的是让这座城市成为当时中国最大茶叶集散中心的那些人的生动形象:三名蓄着长长发辫的武汉人正在将茶叶装箱准备外运,突然面对镜头,显得有些惶恐,但手里的工作却没有停下……

日前,“武汉,武汉——一部艺术链接的城市史”年度展在武汉开幕。武汉美术馆馆长樊枫告诉记者:“这两张照片来自武汉收藏家陈勇先生的珍藏。与这两张照片一同被陈先生珍藏的‘武汉记忆’还有许多,观看这些‘记忆’,人们会发现,它与我们曾经有过的关于武汉的一百种想象都不一样。一百多年前的宽阔街道,忙碌的市民,鳞次栉比的桅杆和房屋,还有那些如今被视为古迹的建筑,活力与生机从那时起就蔓延在武汉人的身体里了。”

樊枫介绍,作为由武汉美术馆自主策划的中长期陈列展,该展由“绝代风华”摄影展和“江河日月”美术作品展两部分组成。其中,“绝代风华”通过200余件摄影、明信片和文献资料,活脱脱地向人们展示了早在一个多世纪前就有“东方芝加哥”“东方曼彻斯特”之称的武汉的盛容,解读了近代以来至抗战前这座城市的一段堪称绝代风华的历史;“江河日月”则梳理了新中国成立以来关于武汉的绘画简史,呈现了一个伴随着新中国成长的大武汉。

摄影是一面有记忆的镜子

徜徉在武汉美术馆的淡蓝色展厅里,一幅幅生动又极具故事性的照片,使人仿佛回到了民国之前,看到了那段风华与苦难并存、光荣与耻辱交织的近现代文明史。《1880年代从汉阳远眺武昌》、《1880—1895年桅杆林立的汉口码头》、《1890年代汉口街景》……这些按编年串起来的老照片,几乎囊括了武汉历经沧桑的地标性建筑与景观,如黄鹤楼、白塔、洪山宝塔、江汉关(现名“武汉关”)、汉阳门、水塔、江滩等。其中还包括一些与当今社会生活情境迥异的人文纪实图像。“展出的这些藏品从武汉第一张老照片开始,比较完整地重现了19世纪末、20世纪初武汉开埠后涉及政治、经济、生活、城市建设等各方面的影像。反映了外国资本和实业在武汉的发展、武汉地区民族工业的发蒙、武汉三镇逐渐显现现代城市雏形、武汉人的生活劳作等各个方面的历史面貌。”樊枫说,这些老照片绝大多数是西方旅行摄影师、传教士、商贾拍摄的。随着城市的发展变迁,这些具有当时特色的图像,社会历史价值越来越重要,也越来越珍贵。

“‘绝代风华’是映照江城历史的一面镜子。其中辑纳的这些图像可贵之处就在于它的直观性,真实可信地记录了江城武汉发展历程的若干瞬间。自清咸丰年间至抗战前夕,如此漫长、悠远的历史跨度,当今只有年近耄耋的老者才有可能经历、目睹过其中的若干历史片断。由于历史的局限,当时拍摄的照片原本不多,由于战火和社会的变迁,当年这些得以留存的图像恰似一颗颗明珠,散落在世界的各个角落。收藏家陈勇费尽心力,历时十余载,从海内外收罗了这些有关武汉历史的老照片。武汉美术馆的典藏艺术家慧眼识珠,精心挑选,把这些尘封、散在的明珠连缀成武汉的一段图像史。” 摄影评论家丁遵新说。

为了使展览更具时空感,武汉美术馆在布展方式上进行了大胆突破。他们在展厅中摆放了数张老木桌展示作品,并在桌子上安装了可调节角度的台灯,观众可转动台灯观看照片的细节。同时,为了更好地展示一些小幅摄影,美术馆还专门设计了一种独特的展台,其台面上安装了一个可左右移动的放大镜,可将老照片中牌坊上的斗拱、精美的石狮子、人物身上的服饰细节等细致入微地呈现出来。“在全世界都没有见过这样的展示装置,非常精彩。”摄影评论家顾铮感叹,只有亲历现场才能感受这件独特装置的展示之妙。

一部由艺术链接的城市史

“江河日月”绘画作品展梳理了近百年来表现武汉城市精神、记录武汉城市发展面貌的美术作品。其中,绝大多数作者为在湖北出生或曾生活在湖北的艺术家作品,也有部分如丁乙、薛松、雷子人等外地艺术家,他们以旁观者的身份来打量武汉,使得此次展览更为丰富和全面。

该展览分为“传统经典”“学院风格”“当代表达”3个单元,作品100余件,时间跨度70年。其中,“传统经典”展示了上世纪50至80年代这一期间的老一辈艺术家作品,反映了这一特殊时期的社会面貌。如:关山月的《汉水大桥在建设中》、《武钢工地》,黎雄才的《张公堤远望图》、杨之光的《雪夜送饭》(草图、初稿)、王肇铭的《武汉大桥速写——试车》等。“学院风格”展现了学院艺术家通过各自不同的表达方式、表现手法展现武汉地域特色的作品。如刘寿祥的《黄鹤楼雄姿》、王心耀的《汉口——老巷的记忆NO7》、樊枫的《日暮乡关》等。而“当代表达”则展示了武汉年轻一辈的艺术家们在当下用比较特殊的表达方式创作的作品。如方少华的《寻找黄鹤楼》、曾梵志的《昙华林之路》、龚剑的《天鹅No.3》、詹蕤的《2015年2月19日到2015年6月18日——天气变化》、陈波的《辛亥年》、刘波+李郁的《暂未命名》(影像)等。

展厅里的很多作品都令人印象深刻,唐小禾的《在大风大浪中成长》素描稿以极具时代特征的图像样式和人物表现,绘制了一代人对毛泽东时代的典型记忆。观众们纷纷驻足在这张素描草稿前,感受巨大的尺幅和画面的细节。画面中人物头像的裁切亦记录着艺术家创作的过程,人们仿佛能看到作者遵循着古典油画技法转移画稿。而草稿与最终作品的细节对比,也正是一个时代文化历史最耐人寻味的部分。

“不同的时代有着不同的艺术表达。如果把反映武汉题材的作品以上世纪80年代前后进行比较,我们不难看出以下异同:前者是对武汉社会主义革命和建设的集体发声,是对武汉历史的真实写照,具有革命性和经典性。后者是艺术家的个体表达,具有批判性与当代性。80年代以后艺术创作不是简单的描绘城市,而是更多地把武汉作为自己的精神家园,而创作的面貌、手法更丰富,除传统媒介,影像、装置、声音、新媒体等得到广泛运用。随着更多艺术家在国内和国际的影响力扩大,他们的名字也与武汉这座城市紧密相连,传达武汉作为国际化都市的形象。”武汉美术馆副馆长、展览总策展人刘宇说。

一部艺术史其实也是一部人类生活的变迁史,“江河日月”从一个侧面展现了武汉自新中国成立以后城市变迁、大江大河的城市气魄,勾画了一部由艺术链接的城市史。

努力实现“到江汉路去看美展”

开幕当天,武汉美术馆荣获“国家重点美术馆”揭牌仪式亦隆重举行,正式宣告武汉美术馆跨入国家重点美术馆行列。

作为一家真正意义上的现代美术馆,武汉美术馆起步于2008年的新馆运行。数年来,该馆始终坚持立足本土,充分发挥美术馆对城市的公共职能,梳理本地艺术文化脉络,举办了多场以“武汉”为主题展览,如“武汉印象”“意绘——武汉八人美术作品展”“江风如影:1858—1910年的武汉影像”“直觉的瞬息——马克·吕布摄影回顾展”“谢国安纪实影像展”等。几年来,武汉美术馆共举办各类艺术展览300多场,吸引观众超过300万人次。也正是通过这些展览的举办,让武汉美术馆很快进入了“角色”,为推动本地的艺术发展和文化建设做出了贡献。“‘武汉·武汉——一部艺术链接的城市史’年度展,即旨在继续坚持完成我们作为城市美术馆的使命和公共职能,力图反映出武汉这座城市隐隐的发展活力,为城市储存与编排文化记忆,继续我们‘艺术,美丽一个城市’的文化理想。”刘宇说,武汉美术馆一直将城市影像作为研究与收藏的方向,并于2012年启动了“艺术与城市”为主题的系统研究,所取成果受到国内外同行的广泛关注。

具有特色及体系的公共教育活动亦是武汉美术馆留给大众的深刻印象。开幕式上,武汉美术馆还播放了其特色公教活动“用艺术点亮星星的孩子”视频片段。据了解,武汉美术馆从2014年4月开始实施“用艺术点亮星星的孩子”这一项目,为自闭症儿童提供固定的活动场所,聘请专业美术老师为他们定制相应的艺术课程,让他们能够自由自在地发挥想象力,通过绘画来抒发情感,建立自信,为他们架起一座与社会沟通的桥梁。这一活动也收到了强烈的社会反响。“公共教育是衡量美术馆公共性和公益性的重要指标,美术馆如何进行美术教育、美术馆在市民生活中如何定位等问题一直是我们探索的目标。通过几年的实践,我们的公教工作已确立了了解观众、服务观众、影响观众的基本思路,‘武汉美术馆大课堂’‘保华街2号沙龙’‘美艺坊’三大公共教育品牌活动也屡获大奖。”樊枫说,作为武汉这座城市的艺术博物馆,武汉美术馆不仅是美术文化保护与传承的场所,城市美术文化传播的渠道,美术评价体系的构成,也是这座城市历史的艺术承载者。

“武汉人有句口头禅,叫做‘到江汉路去逛街’。我们相信通过努力,总有一天‘到江汉路去看美展’也会挂在武汉市民的嘴边。” 樊枫说。