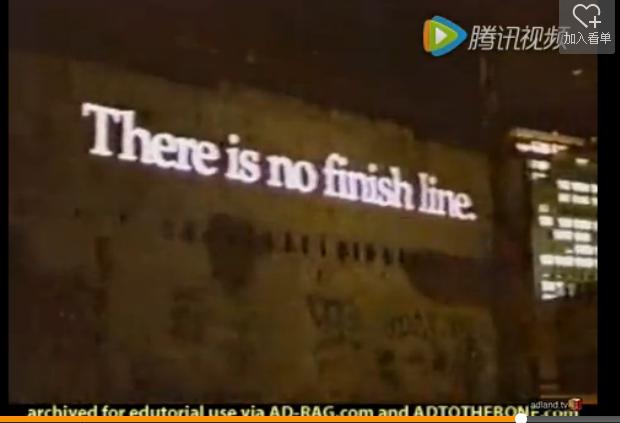

耐克经典海报:跑道没有终点

精彩摘要

耐克构建了独特的体育神话,激励人们努力表现,超越梦想,当全球化冲击了美国的就业市场导致美国人面临意识形态焦灼的时候,这一神话提供了强烈的励志隐喻。耐克向美国人保证:“一切都会好的,会好的,会好的!”这让很多美国人想从沙发上跳起来,第一次在空中用力挥舞紧握的拳头,大声呼喊:“去他妈的!我也可以的!”

1971年,菲尔·奈特和比尔·鲍尔曼卖出了他们的第一双耐克跑鞋。10年后,这个品牌年销售额达到了4.58亿美元;又过了20年,他们的年销售额达到了30亿美元。2009年,《商业周刊》将耐克排名为全球最有价值品牌中的第26位,其品牌估值超过130亿美元。为什么消费者认为耐克的价值比它的竞争对手高出这么多?

耐克是一个具有深远意义的文化创新。然而,传统研究未能设法解决耐克创新的文化层面的问题,结果就无法解释它何以如此成功。许多专家认为,耐克设计制造了最好的鞋子并因此获得巨大的成功。这种说法并不符合历史事实,耐克声誉卓著的制鞋技术的创新早已有之,但并未与品牌的市场成功同步。耐克的成功是因为创新的文化表述而不是创新的产品。

营销专家声称,耐克能够成功,是因为它殖民了消费者意识中的一种关键的产品利益点,即“性能表现”。但耐克所有的竞争对手也都努力成为性能更好的品牌,却没有取得过像耐克那样的成功。我们需要了解的是,耐克做了哪些不同努力,耐克用什么激起美国乃至全世界消费者如此强烈的共鸣?

耐克所做的,是将鞋的性能看得更宽泛,不仅看鞋在球场上如何便于运球,而是宽泛到能够触动许多美国的非竞技运动员内心深处的焦虑和渴望。耐克构建了独特的体育神话,激励人们努力表现,超越梦想,当全球化冲击了美国的就业市场导致美国人面临意识形态焦灼的时候,这一神话提供了强烈的励志隐喻。

功能策略,表现平平

耐克确实对运动鞋设计贡献过重要的技术创新,但这仅仅发生在公司发展道路的初级阶段。

鲍尔曼是一个创造者,他影响了竞技赛跑的许多方面,从改进跑道设计,到如何利用录像来分析运动员的步伐。最重要的是他喜欢修理鞋子,把运动鞋拆下来再装回去。

作为年轻的田径队员,菲尔·奈特展现了一种田径工作的规范,这与鲍尔曼的田径理念是一致的。尽管他不算大学里最有天赋的运动员,但是它不畏失败,令人难以置信地刻苦训练,因此成绩出色。

1964年2月,两人凑了500美元作为启动资金创办了蓝带体育用品公司。到了1967年,公司的收入升到8.3万美元。

1971年,奈特和鲍尔曼创办了耐克品牌。他们为跑鞋开发了创新的新型纤维和鞋底,并不惜代价请日本公司制造。1966年,鲍尔曼设计了“月亮鞋”,这个设计在1971年终于成为极有影响力的耐克——科尔特斯。鲍尔曼最广为流传的故事是他将制鞋的橡胶倒进太太的华夫饼烤模里,由此发明了华夫鞋底,风靡一时。

鲍尔曼和奈特相信技术上的专业知识可以引领耐克在大众市场上获得成功。他们取得前NASA工程师的技术许可,把聚氨酯气囊装在跑鞋的后跟处提供更多缓冲。耐克的这双空气鞋——顺风,虽然具有明显的功能上的优势,但在当时对公司收入没有产生什么影响。

鞋类市场的老套营销方法是找明星运动员作为代言人。耐克在创业之初的七年里一直沿用这个营销方法。然而,运动员所占市场比例很小,这种诉诸性能表现的话语对于大众消费市场缺乏吸引力,耐克面临了“文化鸿沟”。

创造新的意识形态:个人拼搏意识

历史上,美国人都拥抱着美国梦,认为哪怕是贫困的移民,也可以通过勤奋工作和坚定决心而为自己创造一个富裕而幸福的生活。二战结束后,美国人意识形态中坚持自我进步的核心意识明显下降;1970年代,战后无与伦比的繁荣局面开始被打破。经济和意识形态的崩溃使得许多美国人开始寻求替代的意识形态的支点。时代要求美国人不仅要恢复早先美国梦中的勤勉精神,还要让这种精神在当下的经济挑战中更加坚强。

1970年代后期,最具有个人主义的体育运动之一——跑步突然大受欢迎,美国人开始意识到他们需要革除战后年代久坐不动的“软”生活方式,重新激发粗犷的个人主义的顽强而坚忍不拔的毅力。慢跑的流行自然带动跑鞋的发展。不同于竞争对手,耐克放弃了“更佳捕鼠器”以及明星运动员战绩神话的营销模式,开始利用广告宣扬跑步者的意识形态:跑步——美国人找回竞争精神的绝妙方法。

奈特和鲍尔曼都相信,成功的跑步者都具有反抗权威主义的敏感性,加入一种团体项目也就掉进了各种体制化的陷阱。而跑步者独自一个人跑,独自一人为自己的成败承担全部责任,对于运动员而言则是一个更好的回报。奈特和鲍尔曼进一步认为赛跑运动员都会认同这种独特的意识形态,我们称之为个人拼搏意志,它将成为耐克品牌的意识形态基础。

耐克关于小人物的经典广告“跑道没有终点” (点击图片观看视频)

奈特的第一个尝试性的反传统广告,是一个默默无闻的赛跑者的个人故事,所用的广告语是“跑道没有终点”。广告的讲述者告诉观众,这名运动员已经变得“沉迷于跑步带给他的东西”,旁白是:“赢得比赛相对是容易的,但战胜自己却是一个无尽的投入。”

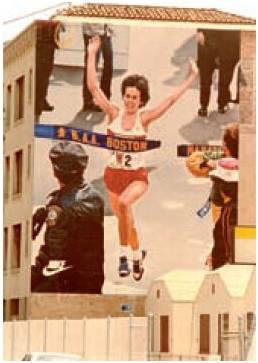

耐克以女子马拉松运动员琼·贝罗蒂为主角的海报

琼·贝罗蒂是耐克赞助的那些默默无闻的田径运动员之一,当她成为美国第一位女子马拉松冠军时,耐克推出了一个有影响力的广告。广告避免表现明星战绩,而是描写了她在恶劣天气下训练的运动员生活以及其坚忍不拔的奉献谨慎。

耐克还拍了一部短片,主角是一个跑步比赛的女性团体,她们没有名气,但毫不妨碍彼此在比赛时获得的巨大乐趣。

这些广告是对一种新的文化密码的最初发掘,耐克赞美竞技体育背后单调乏味的训练,从而展示运动员的精神,来传达耐克坚忍不拔的个人意志的意识形态。作为身处跑步者亚文化中心的品牌,耐克鼓励国人加入跑步运动。

耐克引领了慢跑的热潮,成为那个时代的慢跑鞋。其他品牌,比如虎牌(Tiger)和阿迪达斯,曾经有更多的机会主导新市场,但是耐克却取得更大成功。因为耐克给了慢跑运动一种创新的意识形态,从而使得许多美国人加入到这项运动中。更直接的结果是,跑鞋成为更加广泛的社会经济领域的美国人的便鞋。1979年,耐克的销售额超过了阿迪达斯,其他跑鞋创新者们也被远远甩到了身后。

重回功能策略,销售一落千丈

耐克企图再次运用“更好的捕鼠器”的逻辑来做业务扩张,即运用技术优势改进鞋的性能。这种办法事后被证明是灾难性的,耐克积极的扩张计划完全失败了。最成问题的的决策是开发了一条便鞋的生产线。奈特没有意识到,美国人爱穿跑鞋主要是因为其所代表的精神含义,获得品牌所注入的个人拼搏意志的意识形态,而直接设计成便鞋否认了这种意识形态的渊源。

1985年,耐克与迈克尔·乔丹签订代言合同。为了借助乔丹的影响力,耐克放弃了它初期的文化战略,而是追随运动鞋市场的文化正统,即依赖明星运动员的战绩神话的方法。可是乔丹在篮球亚文化中的巨大影响力没有用到耐克品牌上,耐克便鞋产品的主要成人消费者并未作出任何反应。

奈特和他的伙伴们当时还没有意识到应该用文化术语去表达他们的战略问题,耐克如何将他在跑鞋市场完全确立的具有极高价值的意识形态——个人拼搏意志转移到其他类型的鞋产品上呢?1988年,耐克迎来了突破。

“JUST DO IT”神话

随着1980年代而来的是,战后经济的崩溃波及了大多数的行业,迥然不同于过去的劳动力市场正在形成。战后经济的繁荣让大多数美国人都享受了优厚的待遇以及合理的工作时间,但现在这已成为遥远的记忆了。美国人发现自己正置身一个风险更大、更困难、更不安全的工作境遇中,他们需要新的文化表述,来指引他们经历新的世界并帮助他们利用这个新世界。

耐克回归的基础是由某些看上去很奇怪的素材构成的。1988年7月1日,耐克发布了第一个“Just do it”广告。广告的主角是一名已经步入耄耋之年的运动员沃尔特·斯塔克,老人是这个国家年龄最大的马拉松运动员,每天坚持进行训练。一些其他的广告,比如有一则广告表现了一位截瘫者坐在轮椅上在回力网球赛和篮球赛中激烈比赛;另一则广告的主角,以前是一个胖胖的土豆沙发,然而在42岁那年她赢得了纽约市的马拉松比赛冠军。通过表现人们克服身体缺陷在比赛中取得成功,耐克显然找到了一种新的更具感召力的传达个人拼搏意志的意志形态的方法。

之后不久,耐克推出了一个具有影响力之一的经典广告片——欢乐乐曲风格的《革命》,倡导美国社会来一次“角色革命”。广告的末尾,通过列侬疯狂的呐喊,耐克向美国人保证:“一切都会好的,会好的,会好的!”这让很多美国人想从沙发上跳起来,第一次在空中用力挥舞紧握的拳头,大声呼喊:“去他妈的!我也可以的!”

在耐克看来,体育具有伟大的平等主义倾向。用它最纯粹的形式,体育消解了现实世界强加于人们的各种壁垒和障碍,提供了一个平等的竞技场所。在这里,胜利属于最有决心、最专注、最有信心的人们,而不是那些在社会中得到最多权势和支持的人。在销售运动鞋的过程中,耐克准确找到了许多美国人正在经历的文化断裂,并予以一个响亮的美国式回应,充满了乐观主义精神。“Just do it”发出了一个充满激励的自己掌握自己命运的口号,“不论你是谁,不论你的身体状况、财富状况和社会地位如何。卓越不只是一种可能,它正等待你去激发。掌握你的人生,不要屈从于世俗的力量,因为那很容易让我们沉湎于日常生活。不需要更多的理性和理由,该是付诸行动的时候了。”

早期的耐克Air Max运动鞋

“Just do it”表面上看是耐克为了全掌气垫技术发起的一次广告运动,但是它也灌注了一个强有力的神话,向消费者传达了一种文化和社会价值。耐克鞋的销量随之腾飞。一方面,消费者希望通过购买耐克运动鞋与耐克强有力的意识形态同步;另一方面,消费者看来,鞋后跟很酷的塑料“小窗口”为他们提供全掌气垫技术产品提供了一切必要理由。

亚文化:坚韧生长就能实现梦想

在1980年代的美国,城市贫民窟是这个国家最麻烦、最令人感到羞耻的地方。媒体大肆渲染这些街区发生的事情,经常报道一些特别的暴力犯罪事件。种族化的话语使贫民窟成为一种极其出人意料的、极具煽动性的亚文化,也成了耐克发展文化创新的原始素材。

体育是个例外,耐克的神话激发了美国人强烈的共鸣,告诉人们体育提供了一个平等的竞技场所,它能让最底层的人通过竞争摆脱恶劣的生存环境。无论新经济下的艰难多么异乎寻常,只要你足够努力,就能达到成功的巅峰。

遗憾的是,耐克的明星资产迈克尔·乔丹是一个从中产阶级家庭长大的孩子。为了解决这个问题,广告创意人请来了贫民窟拥有至高声望的代表黑人导演斯派克·李与乔丹配戏;下一个广告中,他们押注在了大卫·罗宾逊身上。此人是典型的美国人心目中的模范;第三次启用的明星是残忍的查尔斯·巴克利。巴克利对着镜头发牢骚,摆出一副弱肉强食者的腔调。这部片子的意识形态含义很清楚,巴克利来自一个残酷无情的世界,要想在竞争中活下来,就必须使出一切能赢的招式,包括恐吓和侵犯。广告在偶然间和贫民区的文化密码相遇了。在后来的广告中,他们系统地利用了这些文化密码。

随后的五年,他们愈发大胆的采用贫民区的文化密码,把“街区土语”移植到其情境中。1993年发布的“硬石上的掘金者”是耐克这个时期非常有代表性的广告。在耐克的广告中,贫困的黑人少年苦练篮球技术,这与少数族群过去经历的艰难体力劳动何其相似。广告背景音乐《掘地寻金》鼓励我们去欣赏这些年轻人异乎寻常的适应力。

耐克触及了当时最重要的社会不平等问题,促发了人们思想的革命。从美国男子篮球鞋到其他运动、其他人口以及其他国家,耐克将相同的文化表述进行改编,以适应耐克品牌拓展大到的每个市场。

耐克也尝试扩大品牌对女性人口的吸引力,广告通过表现贫困的黑人女性运动员如何遭遇歧视,将它与最初的贫民区概念联系在一起,然后再转到有女性身体形象的议题,最终形成了一种更有趣的自反性的女性主义者的文化表述。比如,其中一则女权主义的“Just do it”广告,以一种半开玩笑的朋克摇滚风格翻唱了海伦·雷蒂的《我是女人》,这首歌曲被认为是妇女解放运动的圣歌。

篮球领域取得的成功使耐克更有信心,野心也越来越大,想要征服每个主要的运动领域。他们看中了泰格·伍兹。广告中,儿童和少年(大多是少数民族和种族的孩子)对着镜头平静的说:“我是老虎伍兹”,他们追随老虎,打破高尔夫领域的歧视障碍。按照之前广告运动的文化秘诀,耐克将老虎伍兹定位成另一个少数族裔的运动员,他克服了看上去似乎不可逾越的歧视障碍,登上了成功的巅峰。

不同种族、肤色的少年对着镜头说:我是老虎伍兹。(点击图片观看视频)

耐克新美国梦的全球化

广告创意者将克服社会歧视的神话稍加修改后用于拉美市场,并产生了巨大效果。耐克的第一个西班牙语广告“盛产游击手的地方”(注:游击手是棒球运动中负责防守二垒和三垒之间的队员),用耐克的方式讲述了如此众多的职业游击手来自这个又小又穷的多米尼加共和国岛国。广告中表现的多米尼加青年为脱离他们贫穷的处境进入职业大联盟打球而拼搏的故事,提供了一个令人心酸的神话和一线希望。

1990年代中期,耐克的管理者锐意开拓南美市场,第一个葡萄牙语广告请来了巴西最著名的足球明星罗纳尔多。罗纳尔多在广告中扮演了一个在破旧街道上踢足球的孩子。镜头的最后,罗纳尔多成为故事讲述者。我们看到他是巴西国家队的明星,经过漫长而崎岖的道路取得了成功。

1998年世界杯的广告让耐克获得更大的成功。广告名为“牛排”,说的是一个拉美男孩把牛排的血挤出来涂到他的足球上,用来和吸引巷子里的狗,和它们赛跑。这则广告不仅在巴西,也在全世界成为观众最喜爱的一则广告,它表达的是耐克的神话:任何人只要你有坚韧的决心,就能以一种极具感召力且令人难忘的方式战胜严酷的社会现实。

耐克在1998年世界杯推出的经典广告“牛排”(点击图片观看视频)

结论:耐克成功之道

耐克是美国最令人赞叹的市场创新之一。创新专家认为,耐克是在设计制造优秀的运动鞋方面居于领先地位。这个解释有问题,当奈特和鲍尔曼将制鞋的橡胶倒进太太的华夫饼烤模里以及将聚氨酯气垫植入耐克鞋跟的时候,其他公司也在利用新兴的生物力学开发新技术,它们的技术至少和耐克一样有效。耐克似乎是在一片红海中推广和其他牌子没什么两样的鞋子。

强调性能利益的专家说,耐克对明星运动员的使用对品牌的提升是不可或缺的,这种解释甚至比技术创新的解释更加令人不满。耐克所有的竞争对手,包括阿迪达斯、匡威、彪马和锐步,无一例外地在广告中使用明星运动员来传递“真正的运动性能”。

耐克的成功是以摆脱明星运动员战绩神话这一文化正统为基础的,它提供一个更为广阔的竞争视野,使人们领悟到日常生活中那些看上去难以克服的挑战,与种族主义、性别歧视和全球贫困相比,根本不算什么。

虽然耐克鞋的客观性能与它的竞争对手相比微乎其微,但耐克用一个独特而恰当的时代所呼唤的意识形态与阿迪达斯、锐步、匡威区分开来。

耐克向美国、向全世界的人们提供了一个他们追求美国梦所需要的鼓舞人心的特殊指导,运用非常有感召力的文化密码将这一意识形态神话化,将美国贫民窟的人们以及另外一些面临严重社会障碍的人们的故事进行戏剧化,告诉人们这种意识形态如何使得一个人去战胜甚至是最严重的社会歧视。只有当耐克所传达的文化表述是如此的令人信服,而使得消费者愿意相信耐克的性能比其他品牌更好的时候,耐克才成为了运动性能表现的品牌。

本文来自《文化战略:以创新的意识形态构建独特的文化品牌》 整理/宁函夏

《文化战略:以创新的意识形态构建独特的文化品牌》,商务印书馆2013年8月出版,版权属于作者及出版机构。道格拉斯?霍尔特(Douglas B. Holt)是牛津大学营销专业欧莱雅讲座教授,也是文化战略研究项目组的联席主持。道格拉斯?卡梅隆(Douglas Cameron)是文化战略研究项目组的联席主持,他曾为许多不同类型的企业开发品牌战略和广告创意。