作为中国人来看这场展览,感受尤其深刻。

数枝横翠竹,一夜遶朱阑。

绘有宋代诗人杨万里诗句的清代雍正时期珐琅彩瓷盘,与卡地亚的梅花图案珠宝手链一同陈列在日内瓦鲍氏东方艺术馆的展柜中。两件作品上的花卉图案和树枝造型如此相似,用现在的眼光来理解,还以为是同一系列产品。但实则相差两百多年,这种艺术造诣上的神交与神似,让我禁不住感叹:穿越剧啊!

梅李花纹盘,中国,清代(1644-1911),雍正(1722-1735)年间款识“粉彩”珐琅彩瓷,鲍氏东方艺术馆馆藏

珠宝手链,卡地亚纽约,1925年,铂金,钻石,祖母绿,红宝石,缟玛瑙,卡地亚典藏

向左看,往右看,玻璃柜中的展品都很相似,或图案、或饰纹、或造型,或题材,不仔细辨别,真还不知道哪件是鲍氏基金会的馆藏,哪件又是卡地亚的珍宝作品。

左边卡地亚玉佩的造型和右边展馆藏品几乎一样,只是镶嵌点缀了珠宝和钻石。

而这样的观感,正是策展人Estelle Nikles van Osselt女士的意图。作为汉学家,她有个相当知识分子气质的中文名:李秋星。一口流利的普通话,源于她曾就读北京大学考古系,一枚标准的外国学霸。

她花了一年多时间来筹备这个展览。从鲍氏东方艺术馆和卡地亚典藏中各挑选了百余件作品,反复比较和筛选,终于成展。可见她对东方文化,以及卡地亚的作品,都进行了深入的研究。

那么,我从这场充满穿越的展览中体悟到了什么?

①东方文化对于西方审美的影响

如果说从前某个时期的西方如西方人的胸毛一样蛮荒,那么东方文化彻底改变了这帮西方人的三观:世界观、价值观、艺术观。瑞士收藏家阿尔弗雷德·鲍尔(1865-1951)就是其中一位,他被“中国创造”折服了。他和妻子在1923-1924年的亚洲之旅后,把之前从世博会收藏的那些“流行产品”都清理了,转而收藏八世纪到十九世纪的中国官窑、玉器和鼻烟壶。同时也购买了一些日本的艺术品。比起西方工业革命的新发明新玩意儿们,这些来自东方的杰作才是真正意义上的奇珍异宝。

鲍氏东方艺术馆展藏了大量中国玉器和瓷器

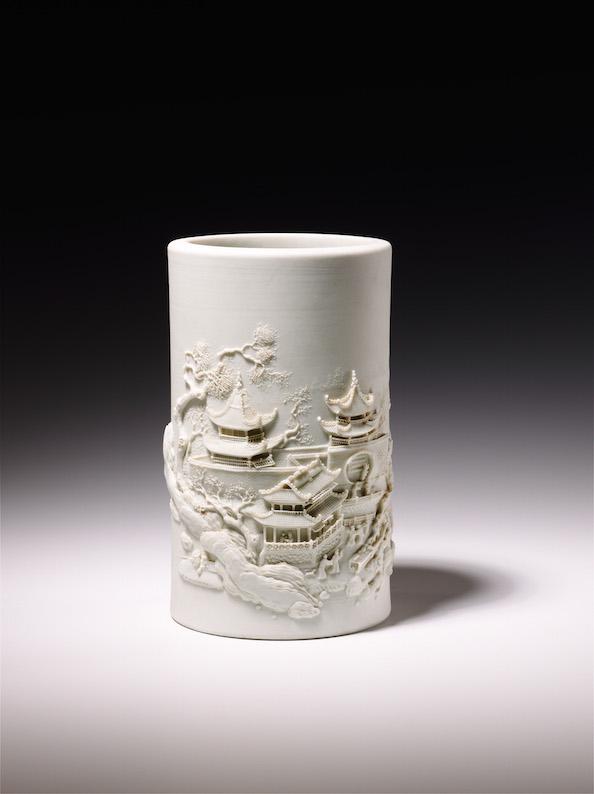

白瓷笔筒,清代(1644-1911),乾隆年间(1736-1795),鲍氏东方艺术馆馆藏

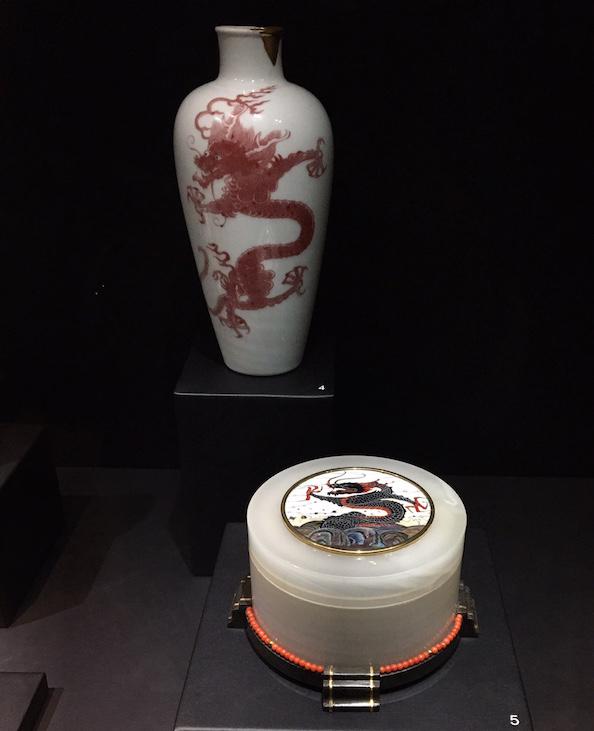

“中国庙宇”化妆盒,卡地亚巴黎,1927年,金,铂金,珐琅,钻石,卡地亚典藏

②中国的艺术品比日本厉害三万倍

什么是厉害?更加精细,更赋诗意,更具内涵,更有底蕴。这从“梦徊亚洲”的展品中就能比较出端倪。如下图所示,同样白色瓷瓶,在细节的雕纹上,中国瓷器完爆日本,说三万倍,也算谦虚了。

③能做奢侈品的人都是艺术控

卡地亚竟然能将16到18世纪的东方元素如此巧妙地表现在珠宝钟表作品中,只能说这个家族都是艺术控。从Alfred Cartier,到他三个儿子Louis、Pierre、Jacques,都对神秘的东方文化充满好奇心,也正是基于这种好奇,才让他们有了创作珠宝并销售的欲望。

④西方人的策展能力

国外的展览,取决于策展人的思路。策展人对于展品的理解和梳理,决定了展览的调性和脉络。如果展览只是把某个人、某个类别、某个时期的作品放到同一个屋子里,是没有深层次意义的,顶多算个全展。此次“梦徊亚洲”特展,Estelle Nikles van Osselt女士就是试图通过以前的东方杰作和卡地亚作品进行比较,让观众主动去探索其中的奥妙,而不是被动地吸收。

左边是卡地亚典藏珠宝,右边是清代仿木桶状花瓶,两者的联系和神韵十分相似。

左边是中国明清年代出品“寿”字图样印泥盒,右边是卡地亚典藏的“寿”字图案钻石胸针。

⑤换个角度看历史创作

通过1920年代的卡地亚作品看明清瓷器,从中国古代艺术品看卡地亚作品,有种很微妙的感觉。算作艺术的时空对话,也不为过。同样的题材在不同材质和物件上的呈现,相距几百年的不同诠释,有些竟如此相似,趣味盎然乎?

总之,作为中国人来看这场展览,感受尤其深刻。

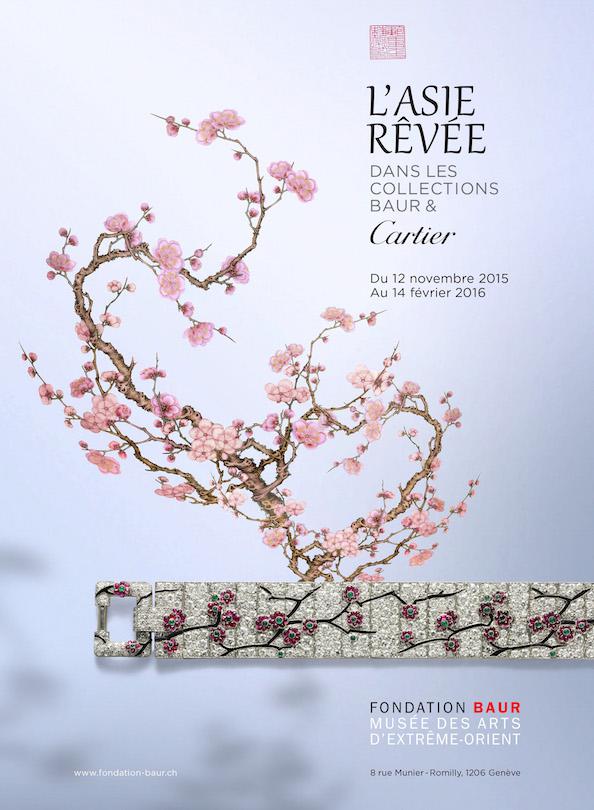

“梦徊亚洲”鲍氏东方艺术馆与卡地亚典藏展

2015年11月12日至2016年2月14日

Fondation Baur, Musée des Arts d’Extrême-Orient

8 rue Munier-Romilly

1206 Genève – Suisse

电话 +41 22 704 32 82

传真 +41 22 789 18 45

电子邮件:musee@fondationbaur.ch

*“卡地亚典藏”成立于1983年,目前拥有陆续购回的古董珍品1500余件,包括19世纪下半叶至20世纪末最具代表性的珠宝、钟表、器物等珍贵艺术品。作品清晰地反映出这一历史时期欧洲装饰艺术的风格演变,从一个角度例证了19世纪中期开始欧洲社会生活的变迁。

“卡地亚当代艺术基金会”成立于1984年,并日渐成长为当今全球最具影响力的当代艺术机构之一。通过具有开创性和前瞻性的赞助形式,基金会开创了一种以跨领域艺术为本质、以求知和探索新知为特色的全新策展方式。

撰文:董江威