“如果没有出去,我应该还在老家种地。”南国强的生命里,有个人不得不提,“是他把我带出去,也是他把我带回来”。

这个人叫董成璧,40岁,西吉县平峰乡夏坪村人。他是西吉劳务输出的带头人,被乡亲们称为“山里山外的桥”。时至今日,他依然记得当年走出大山时的艰难。

西海固降水极少,十年九旱,老百姓这样来形容种粮食:“种了一撂子,收了一抱子,打了一帽子”。可为了生存,种田,仍是大部分人的宿命。

董成璧20岁那年,福建挂职干部来到村里,动员大家,“劳务输出,可以饱肚子、挣票子、换脑子、学点子、找路子,是脱贫致富的‘铁杆庄稼’”。

但是,千百年来在大山生于斯长于斯的乡亲们,一口回绝。动员了3个月,无人报名。最后,在县扶贫办的组织下,第一批90多名女工出发了。

第二批女工出发前,县里“看中”了董成璧:会讲普通话,人又机灵。董成璧被任命为协调管理人员,跟着大部队一起出发了。“那时,县里包了七辆大巴车,开了七天七夜抵达莆田,下车时,大家的腿都肿了一圈。一抬头,发现原来外面的山不是光秃秃的,长着树,绿油油。”

第一个月工资发下来了,1000多元!董成璧清楚记得,在当时,很多人还没见过百元大钞,女工们接过钞票,手都发抖了。每个月,董成璧要花两三天时间到邮局帮这批女工把工资汇回山里。她们的家庭,也因此改变,还了债,盖新房,购置了农用三轮车。

在莆田,董成璧的工作是管理宁夏务工人员,工作量比单纯的务工大得多——除了联系企业,还要为务工人员服务。宁夏来闽务工人员不少是回民,经多方协调,企业专门开办了“清真食堂”。

1999年,在福建省扶贫办的组织下,董成璧挑选了几名走出大山的女工,第一次搭乘飞机,回家乡现身说法,讲述外面的精彩世界,讲述福建人民的深情厚谊。她们的亲身经历,一点一滴地融化着乡亲们固化的思想壁垒,许多老乡带着孩子找到董成璧要求报名。

2000年,南国强来到莆田德兴电子,吃苦、好学,他从流水线工人成长为通信分厂厂长,成为“爱拼才会赢”的西吉版励志哥。

福建中医药大学研究生院赴固原市开展支医。

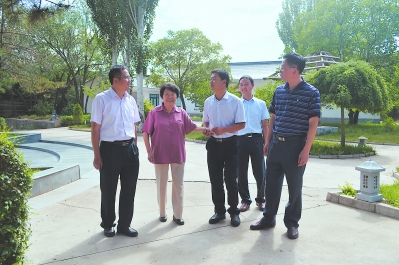

7月22日,董成璧(左三)、南国强(左四)与福建省扶贫办原主任,有“闽宁友好使者”之称的林月婵在西吉县将台堡,时隔多年之后再次见面。尽管年事已高,林月婵在闽宁协作20周年之际,仍坚持回宁夏看看,接受红军长征精神的洗礼。