原标题:工业物联网行情见长,力推工业云平台的老牌公司西门子如何「挥拳」出击?| 对话

对于西门子来说,人工智能既是一个让人兴奋的课题,又是一个富有极高要求的工作内容。

如果把数字化双胞胎比作西门子的关节,起到有机联结工业数据的作用,那么人工智能的存在对于西门子来说,无疑就是经脉——将数据的价值和能力输送至更深、更远,延伸到那些不容易被挖掘或是此前难以发现的细枝末节。

举个简单的例子:老旧车间是否需要进行数字化升级改造?

首先遇到的问题就是掌握车间的基本情况,包括设备的运行状态、系统的种类与架构、运营维修等信息。

然后,实现初步的数字化双胞胎。

将这些形式迥异、来源不同的数据关联在一起,构建一个一体化的语义模型,以便清晰地把控车间的全局状况。

西门子助力双星集团打造数字化工厂,图片来自双星

规划定义阶段之后,接下来的问题往往是:数字化究竟能够带来多少好处?是否值得投入?有大的提升空间?

「大部分客户在一开始对这些问题都很难有一个清楚的把握。而我们有 AI,就可以基于语义和数据去做智能分析,然后通过仿真验证,帮助客户解决数字化升级中遇到的这些问题。」西门子中国研究院产品建模与仿真研发部研发总监李明说道。

而且在她看来,AI 在工业领域的潜能并不止步于分析与评估,还会在故障诊断、预测性维修等方面展现能力,

「如果仅仅知道故障却不能判断原因,就无法做到提前预防,这其实不算是真正帮助车间完成了改善工作。」

毫无疑问,老旧工厂的数字化升级是一个典型,但却不是个例。

西门子拥有庞大而多元的业务与产品体系。在过去的几十年里,西门子针对人工智能技术展开了一系列探索,并将其应用于 CT 及 MRI 结果分析的复杂图像识别、燃气轮机和风场等工业系统、铜价预测和电网产能利用率的预期以及工业 4.0 中用于协作、自适应和柔性生产的物理自主系统等方面。

与此同时,西门子在人工智能相关技术和人才方面上的持续投入也有目共睹。

2017 财年,西门子在相关业务的投入约为 52 亿欧元,超过 2016 财年的 47 亿欧元。2018 年财年,西门子的研发投资计划在现有水平上增加 4.5 亿欧元。

此外,西门子在北京、上海、苏州、南京、武汉、无锡、青岛等城市建立了研发分支机构,并在青岛、成都成立了智能制造创新中心。截至 2017 财年,西门子全球研发人员已经达到约 4 万人。

近日,西门子全球高级副总裁 Norbert Gaus 接受了机器之能的采访,还原了这家老牌工业企业在人工智能大潮中的独特思考与生存法则。

以下为采访实录,机器之能做了不改变原意的整理。

从最初的互联网到后来的移动互联网,发展至后来的人工智能技术以及现在大热的边缘计算、区块链,对于西门子而言,要抓住的技术机遇是哪些?

这涉及到我们的技术部局。

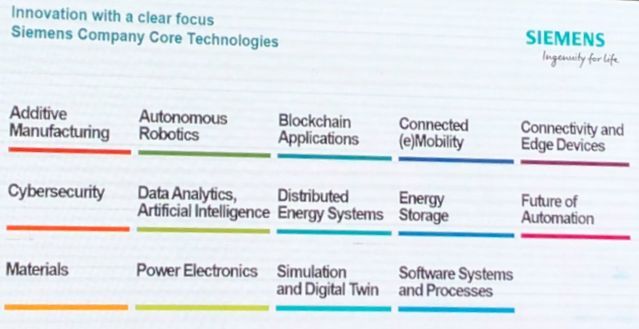

西门子拥有非常广泛的产品和技术组合,结合技术门类,公司定义了 14 项核心科技。

西门子公司定义的 14 项核心技术

总体来说,是通过数字化手段来进行研发。

数字化是基础,产品要实现互联化和智能化,这也是在技术发展中我们要促成的其中一个方面,让大家知道互联与智能对于现场设备全生命周期的安全和可靠意味着什么。

我们有许多工作组从事这方面的研究,其中之一是将老旧工厂的设备进行互联,另外是让一个或多个系统实现智能化,未来将实现现场设备和系统之间的实时交互和通讯。要让现场设备自主实现优化,这是现场层面涉及到的科技。

第二是我们研发的信息技术,用于帮助客户和我们自己进行产品设计、制造流程的设计以及工厂的自动化和运营服务的自动化。

我们有各种各样的工具来建造模型,用这些模型生成数据。这其中就用到 MindSphere(西门子推出的基于云的开放式物联网操作系统)。

MindSphere 为设备提供互联,对设备进行管理、实施功能或者实施模型;在数据端和模型端,还对产品生命周期管理工具进行连接,为利用数据开发应用程序提供了一个生态系统。这些应用程序来自西门子,也可以来自我们的合作伙伴、客户和供应商。

在这个生态系统的背景下,有一些非常热门的技术,比如区块链、物联网、互连设备或者边缘设备、人工智能、仿真和数字化双胞胎等技术。

最后一个方面是信息安全。上百万计的设备互联会产生大量数据,保证网络信息安全才能实现设备的可靠性。

这些技术方向对于我们来说,既是一个让人兴奋的课题,又是一个要求极高的工作内容。

对于人工智能在工业领域的应用,西门子有哪些可以分享的成功案例?

在工业领域,通常会把人工智能应用在维修、服务这些方面。

第一个案例是预测工业设备的维修时间。

很多时候,我们需要从火车、轮机这些关键部件中提取数据,来预测磨损等原因造成的故障,这里面涉及维修间隔的计算。

例如,燃气轮机一旦出现故障,那么对于我们和客户来说,都需要一个漫长的维修时间,而且成本十分高昂。

因此,我们需要挖取并推送数据,以便安排好在客户方便的时间去进行维修,这样就能节约大量的成本,实现系统的优化。

在一些场合下,我们会与客户签定维护合约,为其定期提供维护服务。我们的客户并不关心你怎样实现维修,只在乎设备能否在它的生命周期内能否正常工作。

当然,我们可以通过增加备件、增派工程师人手的方式实现的设备正常工作的要求保障。客户是无所谓的,但我们有所谓,我们希望的是付出最小的代价完成任务。

如此一来,问题转移到了我们自己身上,就需要通过调取数据来研究如何实现工况的优化,还要更加准确地在现场预测什么地方会出问题,以及预测问题会在什么时候出现。

另一个案例是在电网行业。

在电网里,你也许检测到一个故障,但却无法知道到底什么地方出现了故障,因此我们需要对故障进行精准定位。

定位越准确,维修成本就越节约。

传统的定位方法依赖于人工,他们会通过评估数据完成定位任务。现在我们则用人工智能训练神经网络,可以把定位的准确度提高 20%。