同时,中国建筑学会室内设计师分会理事会副理事长、汤物臣·肯创意集团执行董事兼设计总监的谢英凯先生也为在场的广州设计师们带来了一场精彩的演讲主题 ——【设计演进,为美执着】。凭借多年从事室内设计的经验,他在现场与大家分享了关于老式建筑,现代生活方式及美的追求等话题的独到见解。

本次参展的年轻艺术家们分别来自澳大利亚、中国、印度尼西亚、中国香港、日本、中国台湾、韩国、马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾、越南和阿联酋。历史上,这些地区和国家已有不同族群共享一方,如今在全球化的趋势下,更多的新族群汇入其中,不同的族群融合又分离,彼此之间的界限逐渐模糊,文化的多元性最终清晰。如何面临这样的挑战与机遇,每位艺术家通过作品给出了自己独特的答案,也诠释了多元文化对各自国家的影响。

越南艺术家Lap Phuong带来铁板作品【宁静新生】,灵感源于海洋和章鱼的关系,探讨了“天圆地方”的概念,表现越南人对天地的敬重。作品包含了形状、颜色、现代材料和传统镀金漆的种种对比元素,代表了越南在多元文化背景下的身份认同问题。

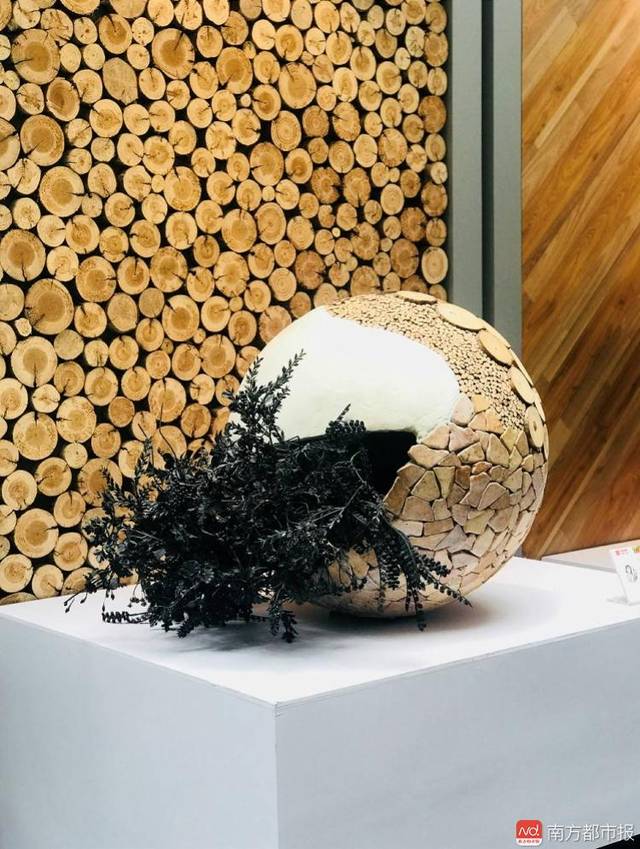

韩国艺术家Serim Lee的作品【若无其事】,使用玻璃纤维、瓷砖、木材和树脂等材料,不同材料均代表不同文化,乍一看它们在一个整体中和谐共存,细看之下却发现作品一侧有个洞,一棵黑树从中长出,象征多元文化给当代韩国社会带来的挑战。

印度尼西亚有多样的文化、语言和信仰。艺术家Uji Handoko Eko Saputro的作品【色彩的繁荣】,以陶瓷镀铜体现不同人物之间的关联,构成一个整体并呈现集体的力量,而传统文化在吸收不同文化和民族智慧后,就形成了一种新的文化。

新加坡艺术家Tan Shao Qi的彩色陶瓷作品【整合】,将“多元”的主题追溯到新加坡的早期历史,以牡丹图案代表中国文化,蜡染画代表马来西亚,指甲花代表印度,碎花图案代表欧亚混血,河流的隐喻则体现了新加坡社会的凝聚力所在。

对细节有狂热追求的泰国艺术家Eiair,以自己的名字命名作品【Eilian】。其组合陶瓷与螺纹、螺母、螺栓的作品,将日常用品进行功能重组,表示自身的一部分包含新文化,并受到主体文化身体的影响。

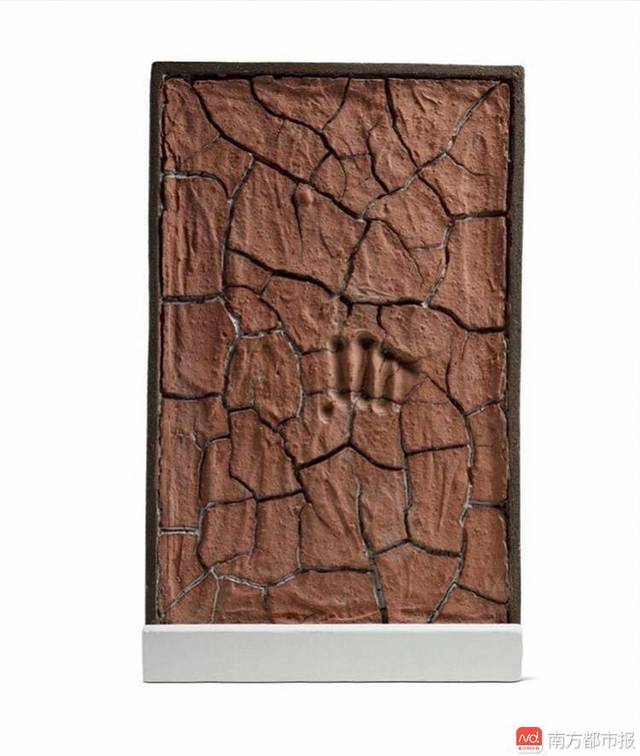

中国香港艺术家姚俊桦将当地泥土和废弃陶泥混合在一起,泥浆在干涸过程中形成龟裂,象征既有文化在交融中被打破。泥墙中间拳头砸下的印迹,来自他个人的多元文化故事:作品名称【直勾直】,是姚俊桦修习泰拳第一课时学到的招式。学习中他发现,跟泰国师傅之间虽然语言不通,但肢体互动可以打破语言障碍,打破不同文化的隔膜。

中国台湾艺术家吴育霈则以作品【圆】来传达多元文化的概念。圆在中华文化中,常常象征的是一种圆满、完整的意涵,因此在造型设计上,以圆来表现,整体是一个大圆,大圆里头包含著不同大小的圆。此设计的灵感来自于台湾在过去的历史中,包含著多样的文化,彼此间独立却又互相融合。

来自日本冲绳的艺术家坂爪康太郎与本地的一位陶工合作,俩人使用一整块黏土创造作品【双螺旋】,在沟通与合作中理解冲绳地区复杂的历史与现实问题,希望能够将两种不同的文化和意识形态融为一体。

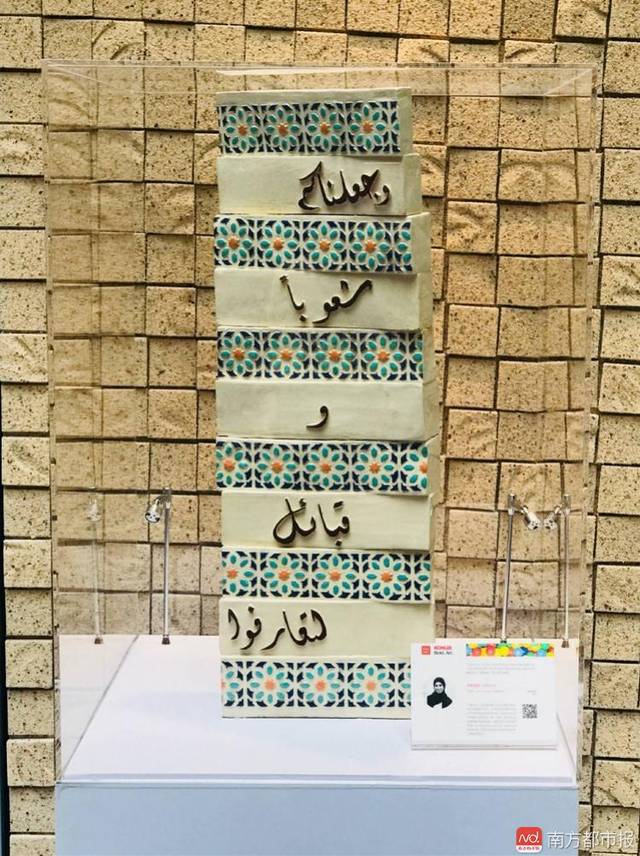

中东地区素以文化大融炉著称,来自阿联酋的艺术家Taqwa Al Naqbi在她的作品【种族渊源】中,用不同设计模块代表从北非传到远东的多样文化,这些文化经过不断融合已然成为一体。

来自中国杭州的艺术家大川以青铜和不锈钢打造的艺术作品【若水】,源于“至柔至刚”的理念,与中国古代老子“上善若水”的哲学思想相似,他表示:“面对多元文化的冲击,中国文化像水一样去包容它,像诗一样与其共生”。

马来西亚艺术家Anniketyni Madian的作品【Limba Sukang】,灵感源于婆罗洲的伊班传统纺织,富有个性美和现代感,体现了马来西亚各民族有自己独特而鲜明的文化身体,而这个国家一直从不同人群中汲取不同文化的滋养。

菲律宾体现了另一种多元,这个国家由许多小岛组成,岛屿中生活着种类繁多的民族。艺术家Genavee Lazaro的作品【群生】是一个向外辐射的水晶簇,主晶体群由菲律宾国树紫檀木制作而成,旁边的小晶体群则由彩绘粗陶制成,象征菲律宾不同民族求同存异、和谐共存。

采写:南都记者 周佩文

声明:本文由入驻搜狐号作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。